Guess Art

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

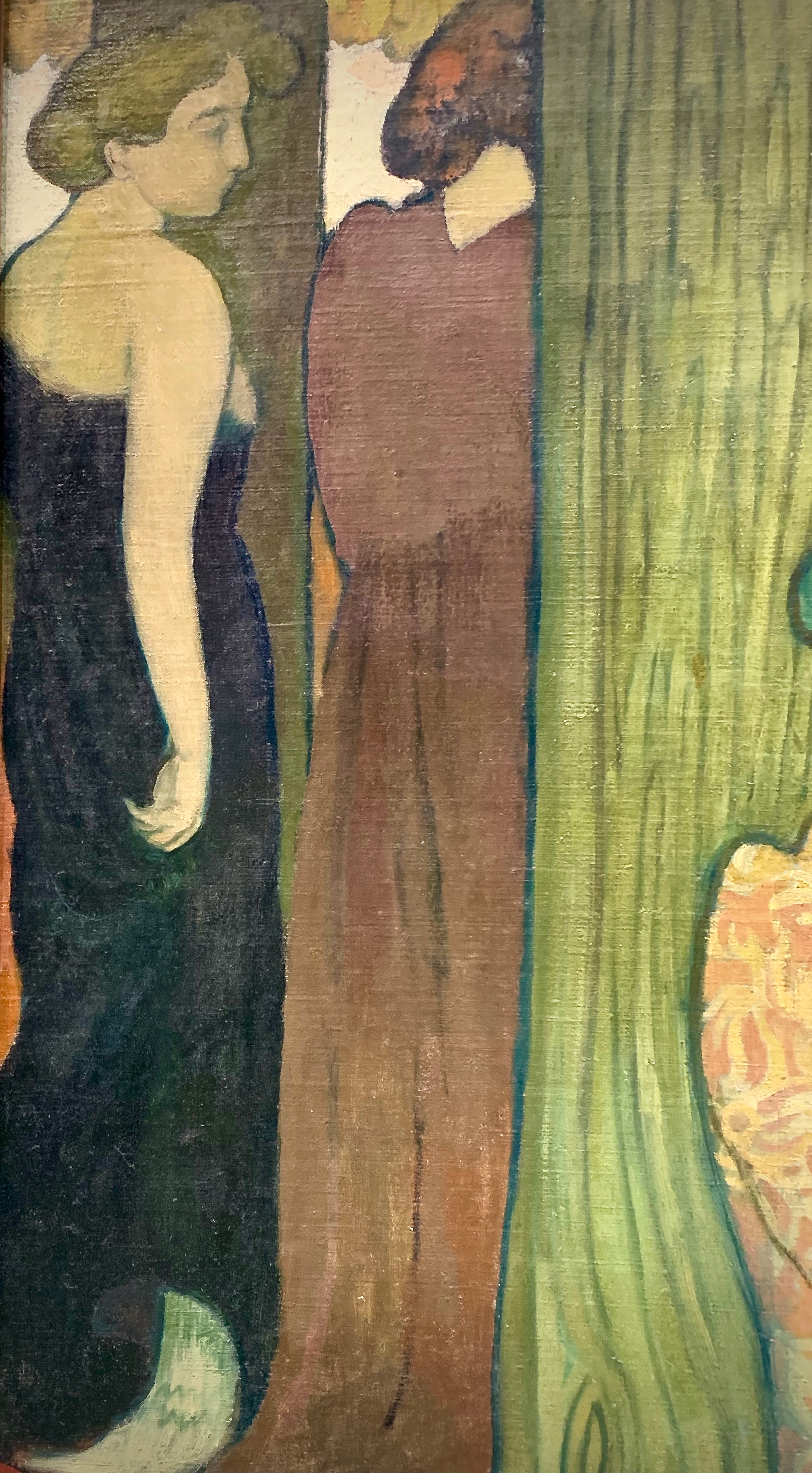

silhouettes -M. Denis 2

automne -M Denis 2

Hommage à Cézanne -Maurice Denis

Maurice Denis (1870-1943)

Hommage à Cézanne

1900

Huile sur toile

Dim 180 x 240 cm

Conservé au musée d’Orsay

Maurice Denis représente des personnalités du monde de l’art réunies dans la galerie Vollard à Paris, autour d’une nature-morte de Paul Cézanne :

Compotier, Verre et Pommes

Tableau charnière dans la carrière de Maurice Denis, Hommage à Cézanne révèle par son sujet et son histoire le vaste cercle d’amis du peintre :

De gauche à droite on reconnait Odilon Redon, Édouard Vuillard, André Mellerio, Amboise Vollard, Maurice Denis, Paul Sérusier, Paul-Elie Ranson, Ker-Xavier Roussel, Pierre Bonnard et Marthe Denis.

Composition

Maurice Denis a situé sa scène dans la galerie du marchand d’art, Amboise Vollard.

Un premier plan très fort fait de verticales : les jambes de pantalon, la canne et le chevalet qui apportent une puissance narrative.

Le rythme des verticales est interrompu au centre de la toile par une nature-morte de Cézanne. Cette mise en scène attire tous les regards : ceux des personnalités et celui du spectateur.

Au pied du chevalet, Maurice Denis croque un chat prédateur.

Tel un fauve avec sa fourrure rayée d’ocre et de brun, ses yeux jaunes étincelants et féroces, le chat est immobile. On le sent prêt à bondir.

À l’extrême droite du tableau, le peintre représente la seule femme de la composition, sa femme et sa muse, Marthe.

Trois regards dynamisent la composition :

-le regard des personnalités tourné vers le tableau de Cézanne

-le regard de Marthe Denis tourné vers le spectateur

-le regard du chat droit devant sur une proie qui n’apparaît pas dans le tableau.

Ce tableau est marqué par l’influence du japonisme avec la coexistence de plusieurs angles de vue et l’absence de perspective traditionnelle dans la représentation de l’espace.

Ce portrait de groupe est représenté avec la précision d’une photographie.

Les personnages sont presque grandeur nature à égalité avec le spectateur.

Dans les compositions photographiques les personnages sont alignés en rangées tournées vers l’avant et statiques.

Maurice Denis choisit un rythme différend pour son tableau.

Les personnalités forment un groupe sombre, vêtues de costumes noirs.

Ces coloris de noir et de brun apposés en aplats et cernés, renforcent le jeu graphique des lignes.

Marthe se détache du groupe avec une robe plus claire à l’extrême droite du tableau.

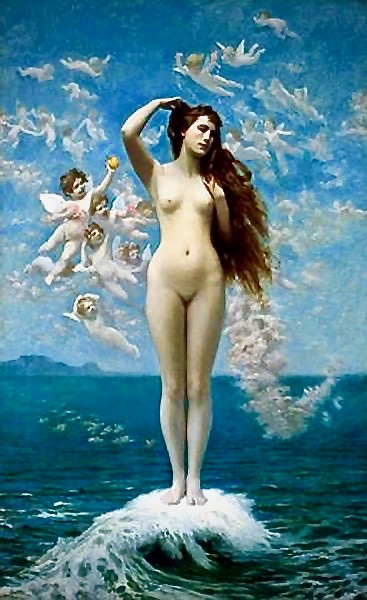

En contraste, à l’arrière-plan, les tableaux de Gauguin et de Renoir sont rapidement brossés dans des nuances plus douces.

Analyse

Compotier, Verre et Pommes (1879-80) appartenait auparavant à Gauguin.

Maurice Denis rend hommage à Cézanne (pour la mise en scène du tableau), à Fantin-Latour (pour la mise en scène d’un portrait collectif de personnalités dans son atelier aux Batignolles : Hommage à Eugène Delacroix (1864)).

En 1888 un groupe de peintres se forme, ce sont les Nabis (prophètes en hébreu). Désireux de retrouver des « sensations primitives » les peintres s’appuient sur les conceptions de Paul Gauguin qui prône la suggestion plutôt que la description et dont Paul Sérusier se fait leur porte-voix.

Maurice Denis est le théoricien du groupe, il publie un manifeste en 1890, sur la définition du néo-traditionalisme, il écrit :

« Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ».

Les Nabis se rejoignent autour des mêmes idées mais constituent un groupe hétérogène mettant au premier plan la forme et au deuxième plan le sujet.

C’est un art symbolique.

Les Nabis recherchent une expressivité du tableau surtout formelle au travers de diverses expérimentations.

Ils se rejoignent sur la planéité de la forme, le rejet du réel et une recherche du décoratif :

-assemblage d’aplats colorés

–couleurs tranchées très vives

–fond rapidement brossé

Ils ont en revanche des modes d’expression formelle propre à chacun d’eux.

Maurice Denis peint Hommage à Cézanne à l’orée du XXe, le peintre et ses amis se considèrent comme des disciples du maître Cézanne.

Ce tableau conclue la période Nabi de Maurice Denis et marque la reconnaissance du modèle Cézanne qui guidera le peintre vers la voie du classicisme.

Conclusion

Ce tableau est le portrait souvenir d’un groupe d’artistes, réalisé au moment où se tourne une période de l’histoire de la peinture, que les Nabis ont marqué de leurs empreintes.

Hommage à Cézanne a été présenté au salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris en 1901. L’écrivain. André Gide l’achète et le conserve jusqu’en 1928, date à laquelle il en fait don au musée du Luxembourg.

Cézanne est passé des marges au centre de la culture française.