Guess Art

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

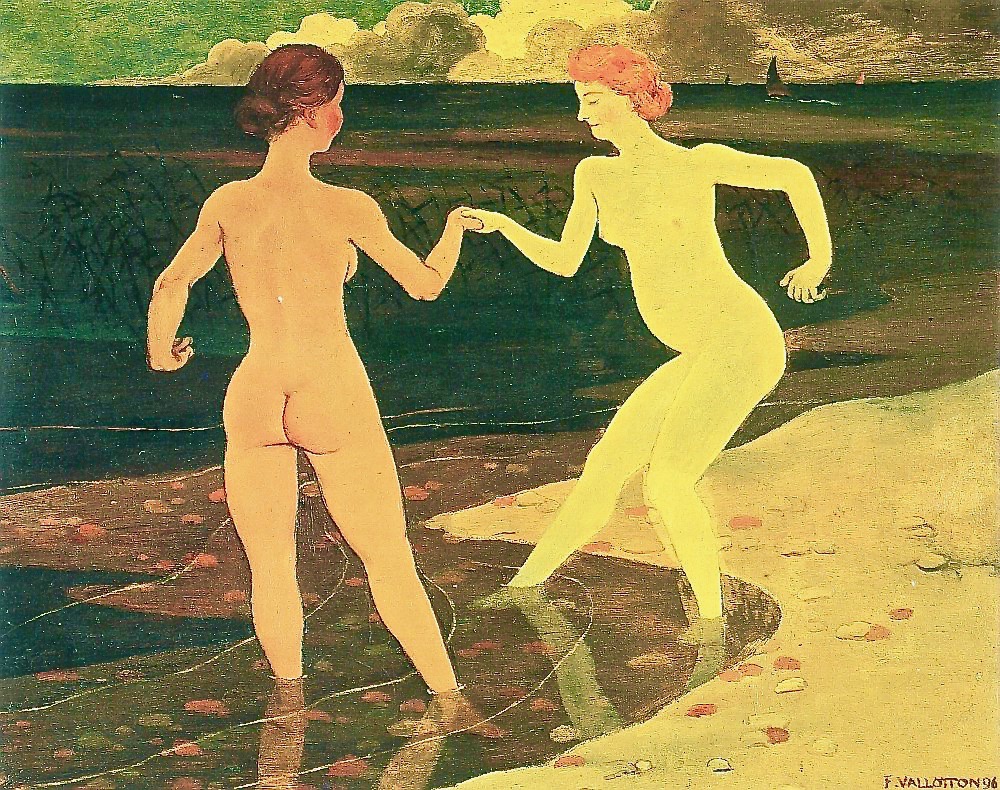

La maitresse et sa servante Félix Vallotton -1896

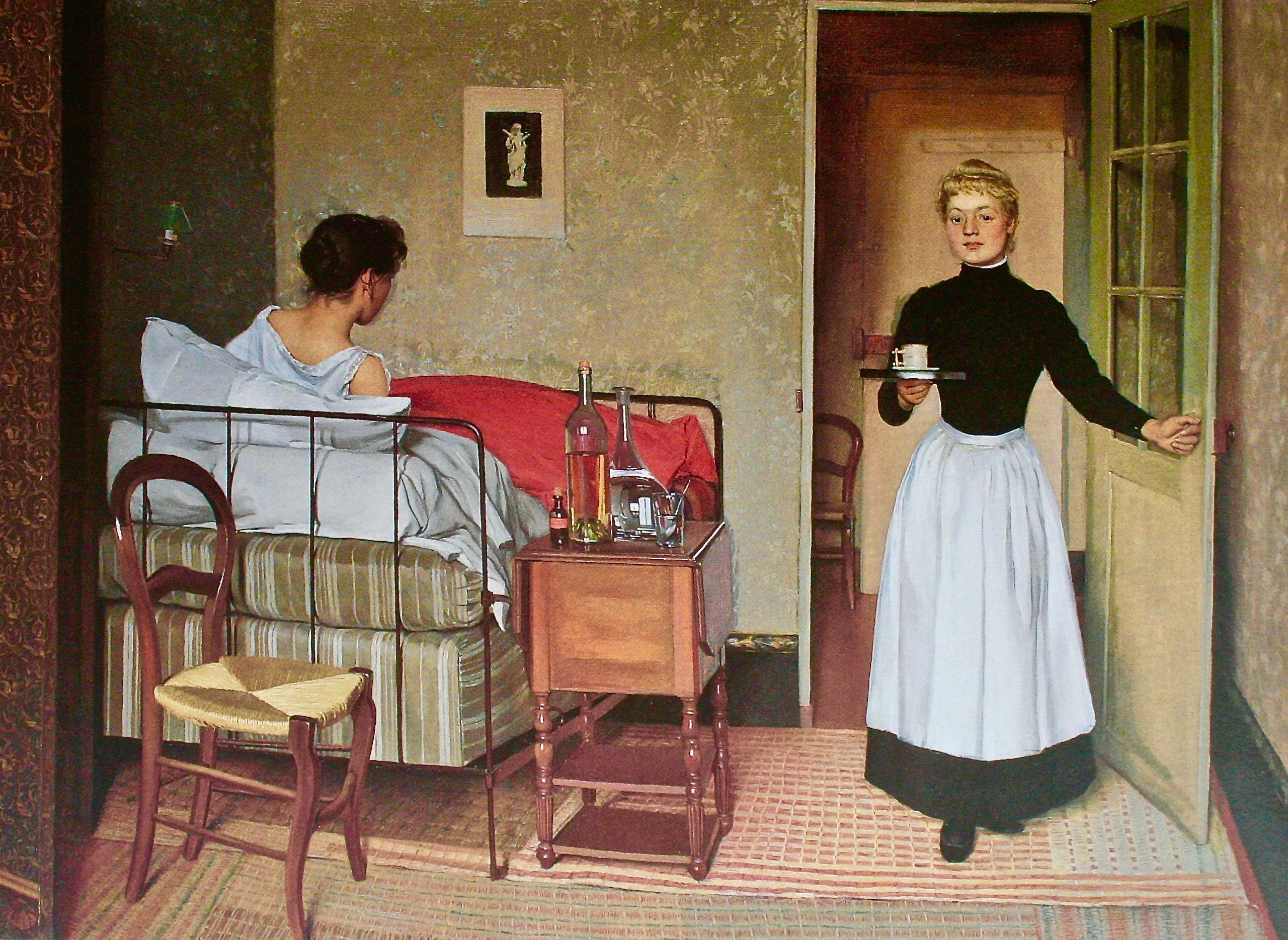

La malade -Félix Vallotton 1892

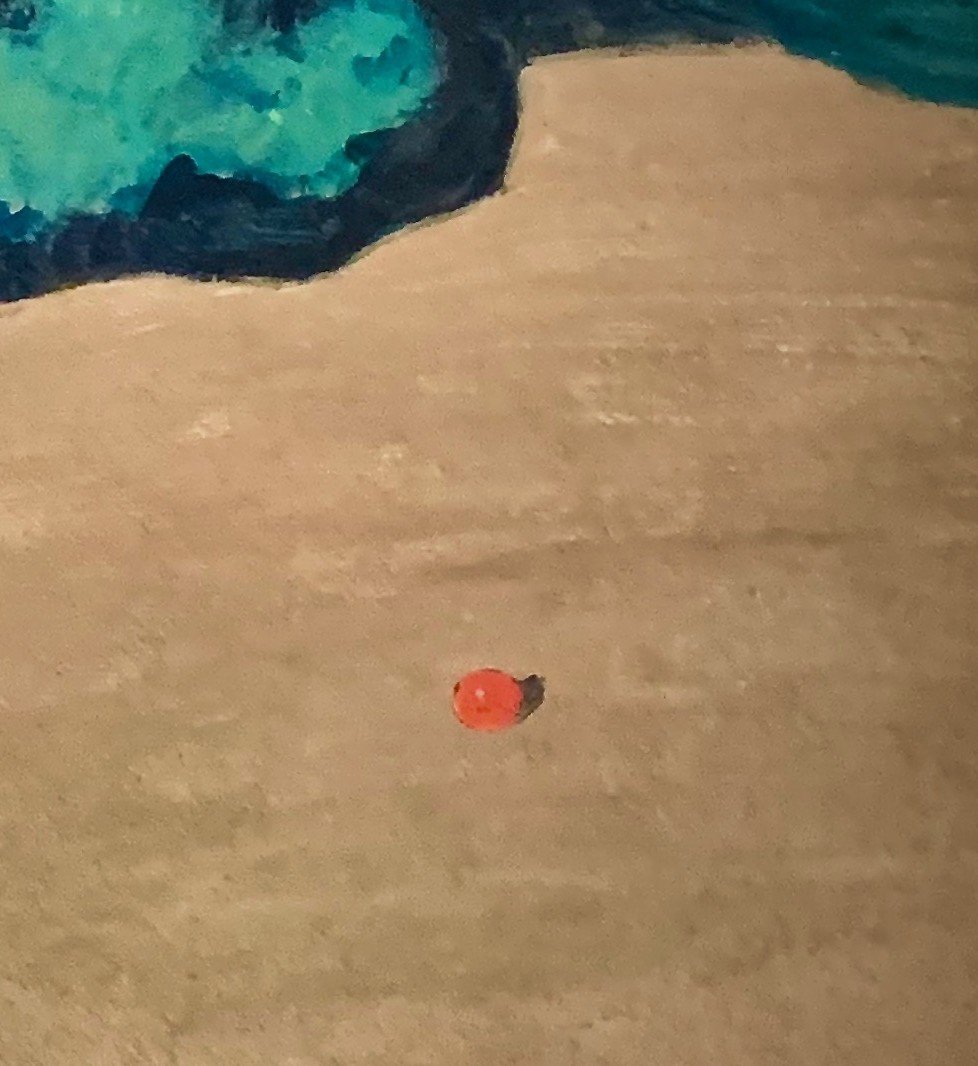

Le Ballon -Félix Vallotton

Félix Vallotton (1865-1925)

Le Ballon

1899

Dim 48 x 61 cm

Huile sur carton collé sur bois

Conservé au musée d’Orsay

Sujet

Le tableau représente une scène de jardin observée depuis une fenêtre ou un balcon.

Nous voyons en plongée et de dos, un enfant blond, abandonner un ballon jaune dans l’ombre pour, courir vers une balle rouge dans le soleil du matin.

L’enfant est coiffé d’un chapeau rond à large bord, un canotier, agrémenté d’un ruban rouge et porte une blouse blanche.

Au fond du jardin, deux silhouettes de femmes, une en robe blanche, l’autre en robe bleue, se tiennent immobiles dans un rayon de soleil.

Composition

Le tableau se découpe en deux plans délimités par une ligne qui part de l’extrémité gauche en bas du tableau et traverse le carton en dessinant un arc de cintre, d’un côté l’ombre et les arbres, de l’autre -à droite du tableau – le sable et le soleil.

La ligne d’horizon au fond du jardin marque le bord de la pelouse bornée par les arbres.

Les obliques de la composition partent du canotier.

Elles sont comme les rayons d’un soleil-chapeau, une vers les silhouettes, une vers le ballon jaune et une vers la balle rouge.

Le chapeau est le ressort de cette composition. Du chapeau fuse l’énergie du tableau.

Comme tous les Nabis, Vallotton aplatit toutes les perspectives à la manière des japonais dans leurs estampes.

Le peintre joue avec les contrastes entre les couleurs sombres et les couleurs claires. Il emploie deux tonalités pour deux couleurs dominantes, l’ocre jaune (ocre dans la partie du tableau au soleil et ocre voilée de terre d’ombre dans la partie envahie par l’ombre) et le vert (vert outre-mer pour l’herbe dans l’ombre et vert bleu pour les feuillages au soleil).

Le ciel est absent de cette composition.

Comme en témoignent la lumière, les ombres (courte nette et précise pour celle de l’enfant) et les couleurs franches, c’est une matinée d’été ensoleillée avec un beau ciel bleu.

Le vêtement de l’enfant, la balle rouge, les robes des femmes, sont traités en aplats de couleur, les formes n’ont pas de relief.

L’ombre des arbres sur le sable dessine des arabesques.

Cette facture est en adéquation avec les procédés des Nabis.

Analyse

Le carton d’Orsay :

« Toute l’ingénuité de l’enfance se manifeste par la grâce de cette silhouette allusive rendue avec une grande liberté. Des jardins publics et des jeux du premier âge, l’artiste présente une vision radicale, un parti-pris quasi photographique et une économie de moyens que le contraste entre l’ombre et la lumière vient souligner encore, distillant à la scène, sa poésie fluide et si étrange ».

Ce que Le Ballon doit à la photographie :

La photo permet à Vallotton d’aller plus loin en osant sur son carton :

-un point de vue inhabituel pour une peinture : en plongée

-des effets de contre-jour, justes et précis

-l’ombre des arbres

-un cadrage hardi de la scène

-un relief retranscrit en aplats

-un modelé très limité des personnages

Toutes ses audaces picturales renouvellent le regard.

Chez Vallotton l’usage de la photographie est à la fois source d’inspiration et prétexte à l’exploration.

Il ne s’agit pas uniquement de reproduire mais d’expérimenter.

La photo nourrit la peinture.

En influençant ses choix de cadrage, Vallotton nous donne à voir un fragment de quelque chose de plus vaste. Nous ne percevons qu’un morceau du réel, une partie de la narration visuelle.

Avec son décor, Vallotton installe l’étrangeté -comme le fera Hopper, plus tard.

Le regard du spectateur s’en trouve changé, il imagine l’hors-champ.

Il construit mentalement la suite de l’image au-delà du cadre.

(dans ce tableau, le ciel …).

Conclusion

Félix Vallotton est l’un des artistes majeurs de sa génération.

Farouchement indépendant, il élabore en quelques années un style singulier, nourri des trouvailles de ses xylographies, de la leçon des maîtres japonais et de l’exemple de prédécesseurs illustres tels que Poussin, Rembrandt ou Ingres.

Son art ne rompt pas avec la tradition mais la bouleverse par de puissants effets décoratifs.

Quand tous les peintres de sa génération choisissent le culte de la couleur, Vallotton privilégie la ligne et le dessin.

Influencé par la photographie :

Il utilise la fragmentation de l’image et l’emploi des cadrages audacieux ;

Influencé par les estampes japonaises :

Il laisse une large place à l’espace, en utilisant une perspective qui conduit le regard du spectateur à sortir de l’image.

Les dessins de Vallotton impliquent la participation du spectateur à la reconstruction de la narration visuelle.

En cette fin du XIXe, Vallotton a un œil photographique intense qui donne à sa peinture une grande modernité.