Guess Art

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

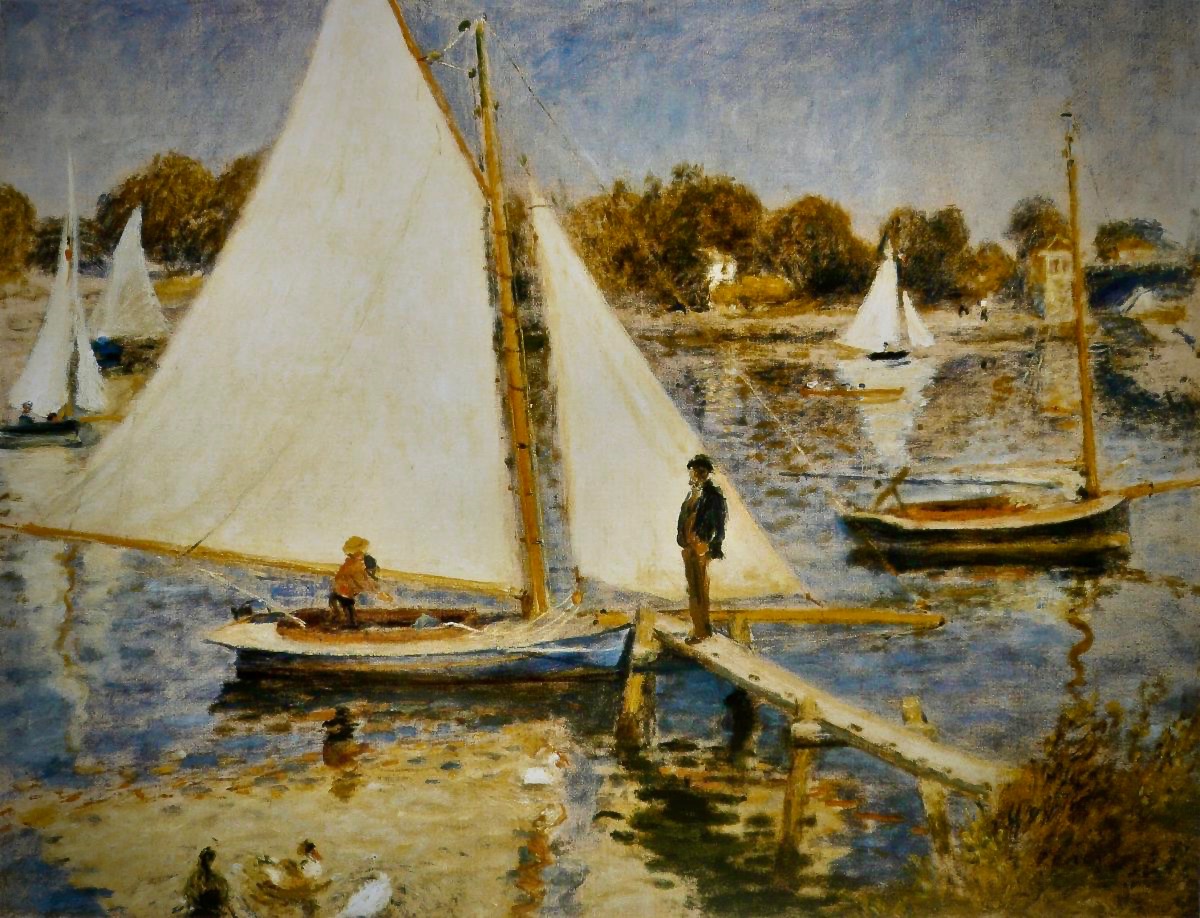

Régates à Argenteuil -Claude Monet 3

Claude Monet (1840-1926)

Régates à Argenteuil

1872

Huile sur toile

Dim 48 x 75 cm

Conservé au musée d’Orsay

Sujet

Argenteuil, le dimanche, est la destination des parisiens.

L’attraction principale, sont les régates que se livrent les voiliers.

C’est ce que nous montre le tableau.

Composition

Monet pose son chevalet au bord de la Seine sur la rive du Petit Gennevilliers à Argenteuil. Le peintre représente la mise à flots des voiliers sur la Seine.

L’eau et le ciel se partagent le tableau.

Sur la moitié supérieure, à droite du tableau, une langue de terre flotte entre l’eau et de ciel.

Sur l’eau, dans le prolongement de la rive, sur la gauche du tableau et sur la même ligne, trois voiliers ont hissé les voiles un quatrième à coque verte a sa voile affalée.

Dans l’eau, le ciel, les bateaux et la rive se miroitent.

Les maisons se détachent du paysage, de couleur ocre-rouge, elles tranchent sur les tonalités vertes de la rive.

Trois arbres dont l’un, plus haut, comme une voile verte, répond aux voiles des bateaux.

Le reste du tableau est bleu, bleu pâle et rose pour le ciel, bleu plus soutenu pour l’eau.

La palette de couleurs se résume à une dominante de bleus ponctués de blanc, de vert et d’ocre-rouge.

Les couleurs suivent l’onde. Les touches larges et fractionnées traduisent la dissolution des formes dans l’eau.

La lumière est éblouissante quand elle s’accroche aux voiles. Le blanc ivoire des voiles dans le ciel et leurs reflets dans l’eau hypnotise le regard du spectateur.

Le soleil est à son zénith,il n’y a pas d’ombre. La réflexion de l’eau est totale.

Analyse

Dans ce tableau la perception du reflet est aussi concrète que la perception des choses.

Ce tableau montre comment Monet s’attache à l’instant, à la lumière de l’instant.

Monet s’exprime : « je veux faire de l’insaisissable. C’est épouvantable cette lumière qui se sauve en emportant la couleur ».

L’intention de Monet est d’être là, lié à la nature, d’attendre l’instant, saisir la lumière, étudier les variations des formes, s’enivrer des couleurs, tout au long de la journée.

Dans ce tableau il choisit le moment où le soleil est à son zénith, l’instant de lumière où le ciel et l’eau se confondent.

C’est la fluidité de l’air et de l’eau, leurs aspects mouvants au gré des lumières que le peintre cherche à reproduire. Monet est captivé par les jeux de l’eau et de la lumière.

Il peint par touches fragmentées pour rendre l’effet de mobilité.

Les stries blanches des voiles, le rouge-ocre des toits, le vert des arbres, ondulent dans l’eau.

En s’attachant à peindre les reflets avec justesse, Monet fait de l’eau le double des choses, comme un miroir.

Monet peint sur un bateau-atelier, il aime l’eau et sait représenter sa mobilité et sa transparence.

Cette surface qui coule, ondule et reflète le paysage, les bateaux et le ciel.

Le peintre s’attache aux motifs, les voiliers effleurent l’eau.

Tout est léger, simple. Le spectateur le perçoit.

Ce tableau est une remarquable leçon « d’impressionnisme » où Monet pousse la notion de paysage jusqu’à son impression.

L’atmosphère qui se dégage de ce tableau fait de lumière et de légèreté est d’une grande harmonie.

Le critique Jules-Antoine Castagnary qualifie les artistes d’impressionnistes « en ce sens qu’ils ne rendent non le paysage mais la sensation produite par le paysage ».

Conclusion

Monet reste fondamentalement attaché au motif vu pour lui-même.

Régates à Argenteuil est un symbole de l’art de vivre à la fin du XIXe.

Argenteuil représentait la douceur de vivre et l’art de naviguer sur la Seine.

Monet est un peintre mondialement connu. C’est un travailleur passionné.

Son art s’inscrit dans les évolutions de la société et des idées de la fin du XIXe au premier quart du XXe.

le tableau – Claude Monet 3 -Régates à Argenteuil 1872

reflets – C. Monet 3

eau – C. Monet 3

ciel – C. Monet 3

terre – C. Monet 3

Moret sur Loing -1893 ou 1894 Sisley

Le pont de Moret effet d’orage 1887 – Sisley

Le pont de Moret – Alfred Sisley

Alfred Sisley (1839-1899)

Le pont de Moret

1893

Huile sur toile

Dim 73,5 x 92,02 cm

Conservé au musée d’Orsay

Alfred Sisley est un peintre anglais né à Paris et enterré à Moret.

Il s’installe en 1880 non loin de Moret-sur-Loing, situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau, sur les rives d’un affluent de la Seine, le Loing. Il y restera jusqu’à la fin de sa vie.

Moret-sur-Loing devient une véritable source d’inspiration pour Sisley qui peint de nombreux paysages et réalise des séries d’œuvres de différents sites.

Le pont de Moret figure dans plusieurs de ses tableaux.

Le pont de Moret a été peint un jour de ciel bleu et de forte luminosité.

Composition

Sisley a le goût des compositions équilibrées et met en valeur l’espace.

Dans ce tableau, il choisit de peindre une vue rapprochée du village.

La toile se décompose en deux parties.

Le ciel occupe la moitié supérieure du tableau.

Le clocher, les peupliers et au centre de la toile, le moulin, se découpent sur le ciel et stabilisent la composition.

Au premier plan, le pont Moret est l’élément principal du tableau, il donne l’élan à la composition, sa diagonale accroit la profondeur du tableau.

La charrette et les personnages sont des éléments du décor.

Les petites silhouettes se fondent dans la scène comme les nuages dans le ciel et les reflets dans l’eau.

C’est une caractéristique de Sisley, il ne traite pas ses personnages.

Il les représente de façon anecdotique dans le paysage.

Les personnages sont là pour valoriser la nature.

On observe un juste équilibre entre les tons chauds et froids.

Le peintre orchestre les couleurs pour retranscrire l’atmosphère et les nuances du jour.

Sisley traite la surface de l’eau et les reflets du pont avec la technique des impressionnistes, par petites touches apparentes multipliant les dégradées de vert, d’ocre et de bleu.

Pour représenter les toits des maisons, le ciel et ses petits nuages, Sisley change de technique et peint par empâtements.

Analyse

Le peintre s’adresse à l’œil du spectateur, à sa sensibilité.

À cette fin, Sisley met à profit son génie de coloriste pour capter la lumière, la transparence de l’air et le miroitement de l’eau.

L’atmosphère du tableau est éclatante de beauté, de clarté et de légèreté.

Le spectateur perçoit la sérénité de Sisley à peindre l’harmonie et la douceur de ce paysage de Seine-et-Marne.

Le pont de Moret se classe dans les tableaux impressionnistes pour le traitement de l’eau.

Le peintre peint les effets dansant de la lumière dans l’eau en cherchant à restituer sa perception du paysage avec toutes ses nuances, comme Monet, Renoir ou Bazille.

Comme Monet il peindra plusieurs fois le même thème, à différents moments de la journée et de l’année, la vie paisible du village au bord du Loing à toutes heures avec beaucoup de passion.

L’influence de Corot et de la tradition de l’école de Barbizon est toujours présente comme en témoignent les représentions du moulin, des maisons du village, du ciel et ses nuages.

C’est un tableau de lumières.

Sisley travaille la délicatesse de la lumière.

Un ciel de Sisley ne ressemble à aucun autre et montre toute la poésie qui émane de ses toiles.

Mallarmé écrit :

« Sisley fixe les moments fugitifs de la journée, observe un nuage qui passe et semble le peindre en son vol ».

Conclusion

Alfred Sisley ne connut pas le succès de son vivant.

Méconnu et talentueux, il est éclipsé par Monet, Renoir et Cézanne.

S’il est considéré comme le plus inspiré des peintres impressionnistes, c’est parce qu’il n’a jamais dérogé aux règles qu’il s’était fixé :

peindre les paysages sur le motif.

Sisley choisit inlassablement pour sujet de ses toiles des paysages où le ciel et l’eau sont animés par les reflets changeants de la lumière.

Il s’inscrit ainsi, dans la lignée de Constable, Bonington et Turner.

Sisley subit l’influence de Monet mais, s’en éloigne par sa volonté de construction qui lui fait respecter la structure des formes.

Il ne changera jamais de sujet et gardera toujours le même format pour ses toiles.

Sisley est le plus puriste des Impressionnistes.