Guess Art

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

le regard

le colier

l’anneau

le hennin

Saint visage de Jésus – 1466 – Dieric Bouts

Conservé dans une collection particulière

La Vierge à l’Enfant – 1455-60 – Dieric Bouts

Conservé au MET à New-York

La vierge à l’Enfant – 1450 – Dieric Bouts

Conservé à la National Gallery de Londres

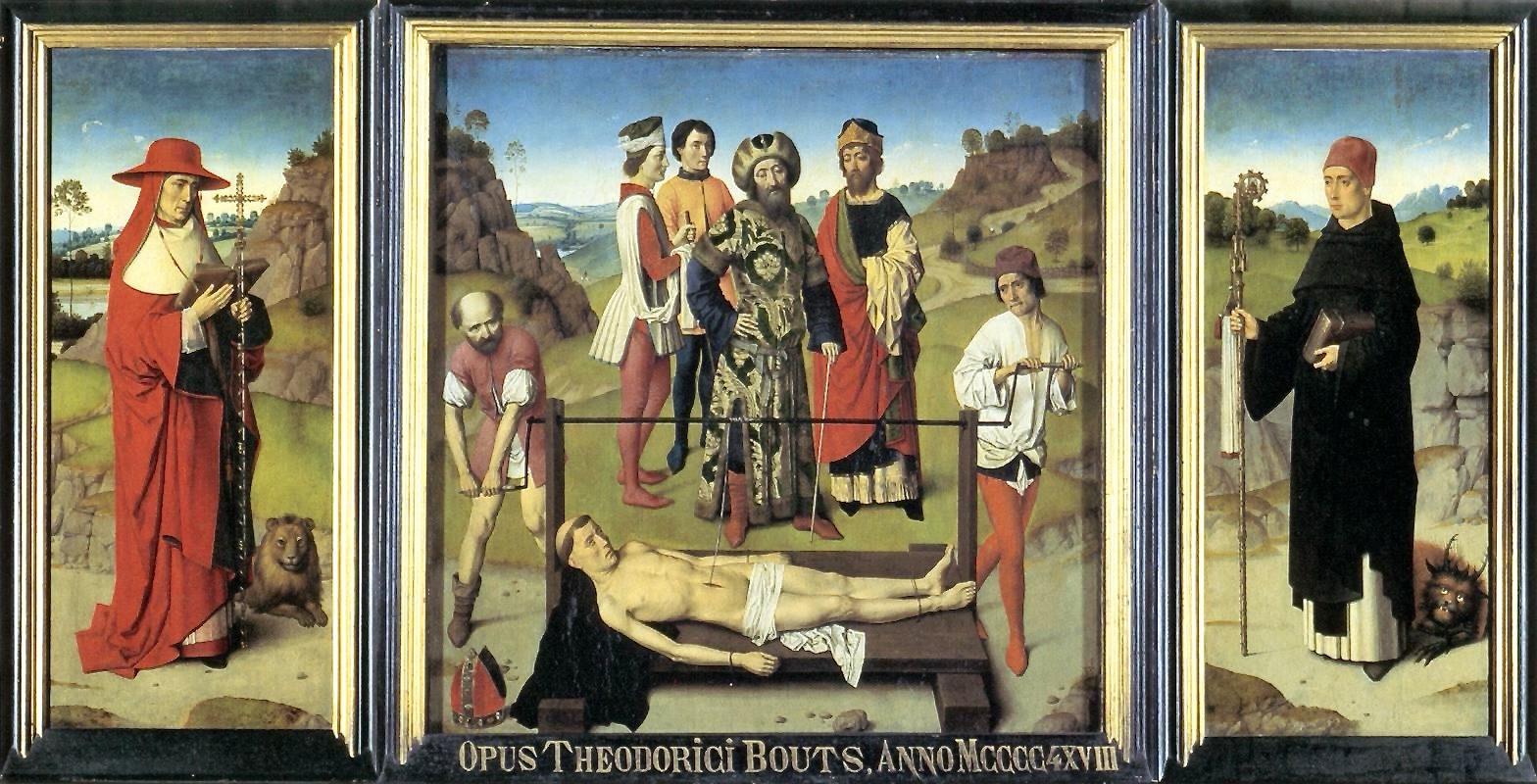

Le martyre de saint Érasme – 1460-1464 – Dieric Bouts

Conservé à la Collégiale de saint Pierre de Louvain en Belgique

Cène – 1464-1468 – Dieric Bouts

Dieric Bouts (1415-1475)

Cène

1464-1468

Huile sur panneau

Dim (panneau central ) 180 x 150 cm

Conservé à la collégiale Saint Pierre de Louvain en Belgique

Le peintre

C’est une peintre néerlandais actif à l’époque des primitifs flamands.

Ces premières œuvres témoignent de l’influence de Van der Weyden et de Petrus Christus.

En 1468, il est nommé peintre officiel de la ville de Louvain, c’est une fonction honorifique.

À l’époque alors que se manifestait à Louvain une profonde régénération urbaine, la ville connaissait un âge d’or grâce à l’université récemment fondée.

C’était le contexte idéal pour l’épanouissement de Dieric Bouts en tant qu’artiste de la Renaissance.

Dieric Bouts est célèbre pour ses nombreux tableaux religieux.

Dieric Bouts a un atelier où œuvrent des collaborateurs.

Lorsqu’il « fabrique » ses images, il répond à un cahier des charges.

Le sujet, le format sont définis, qu’il s’agisse de réaliser un grand triptyque ou des petits tableaux destinés à la dévotion privée.

Sa liberté réside dans sa faculté à mettre en images ce qu’on lui commande.

Dieric Bouts fut un bel artiste et très renommé à son époque.

Le retable

Ce polyptyque est une commande de la confrérie du Saint Sacrement de Louvain pour sa chapelle de l’église Saint-Pierre.

Dieric Bouts a peint le moment où le Christ institue l’Eucharistie.

Les quatre panneaux latéraux présentent des épisodes de l’Ancien Testament qui préfigurent le sacrement de l’Eucharistie : la rencontre d’Abraham et de Metchisédech, la récolte de la manne, la fuite d’Elie dans le désert et la fête de Pâques.

Pour peindre ce retable, Bouts respecta les consignes précises de deux professeurs de théologie de l’université de Louvain.

Ce polyptyque est son œuvre maîtresse.

Composition

Cette cène est très insolite, le Christ bénissant l’hostie et le calice ,s’adresse à la communauté des fidèles, au lieu d’annoncer le reniement de saint Pierre et de dévoiler le nom du traite, l’absence même de tension dramatique transforme l’événement historique en un rituel sacré et nous communique une impression de solennité silencieuse.

C’est une scène d’une grande sérénité.

Dans tous les cas la raideur congénitale des personnages de Bouts détourne notre attention des corps, pour la fixer sur les visages, fortement individualisés et sur les complexités qui se cachent derrière ces bouches taciturnes et ces paupières lourdes.

D’un point de vue stylistique, et non plus psychologique, l’atténuation de l’aspect dramatique fait ressortir l’importance de l’aspect pictural.

Un peintre qui restreint ou supprime cette liberté organique de mouvement, interprète le contenu de l’espace pictural comme un tout, auquel les figures -dont l’apparence ne dépend plus de leur propre volonté, mais simplement des lois de l’optique- ne contribuent guère plus que les rochers et les rivières, les édifices et les arbres, les fleurs et les nuages.

On peut définir Dieric Bouts comme un paysagiste aussi peu intéresser par les figures qu’il était possible à un homme du XVe.

Le volet de saint Christophe est illuminé d’un véritable couché de soleil et le panneau central où les figures, unités verticales, s’ordonnent comme les pièces d’un jeu d’échecs, constitue l’exemple le plus extrême de la réciprocité qui, dans le style de Bouts, existe entre la revitalisation de la figure humaine et la

« vitalisation » de l’espace.

En réduisant les êtres vivants presque au statut de poteaux indicateurs sur la route de la profondeur, Dieric Bouts démontre, pour la première fois, que l’espace peut être amené à la vie sans que rien n’y vive (ou plus exactement, n’y bouge) annonçant ainsi la possible existence de la peinture de paysage comme un genre en soi.

Les couleurs pures et profondes sont comme des rubis et des émeraudes qui ne scintillent pas de leurs facettes coupantes, mais luisent sous leurs surfaces doucement arrondies – en désaturant les pigments par une addition libérale de blanc et de noir.

Sa maîtrise de la perspective est visible dans ce réfectoire dans lequel les personnages s’intègrent de façon parfaitement cohérente.

Analyse

Qu’il soit peint ou sculpté, voire les deux, le retable est une forme majeure de l’art européen.

De part son format et son emplacement, il était pour les artistes de la Renaissance l’objet de commandes importantes.

Placé au-dessus de l’autel dans une église ou dans une chapelle privée, le retable représentait le personnage sacré auquel l’autel était dédié et procurait aux fidèles une source de méditations lorsqu’ils assistaient à la messe ou priaient.

Avec leurs multiples autels -un dans l’abside et les autres dans les chapelles latérales- les églises étaient de véritables livres d’histoire religieuse et des petits musées exposant les œuvres de maîtres locaux ou étrangers.

Tous les grands peintres créaient des retables, généralement pour des notables de la ville, mais aussi pour des mécènes d’autres pays.

Ainsi les artistes flamands réalisèrent des retables pour l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre et la Hanse, association de villes marchandes des côtes d’Europe du Nord.

Les retables flamands se distinguaient de ceux des autres pays d’Europe à la fois par leur format et par leur style.

Les retables flamands comprenaient un panneau central et deux volets latéraux refermables.

Le dos de ces volets était peint de portraits de saints ou de récits simplifiés, offrant ainsi au regardeur des thèmes de méditations même quand la scène centrale était invisible.

Comme d’autres peintures d’Europe du Nord, les retables flamands présentaient les figures et les événements sacrés dans des cadres très détaillés.

Les vêtements des sujets sont peints avec minutie, en distinguant les différentes étoffes et les bijoux. Forts de ces spécificités, les retables offraient au regardeur un prolongement de son propre monde, ce qui rendait l’événement réel et palpable.

Dieric Bouts rend accessible l’individualité des personnages en les présentant dans un environnement bien défini, où le regardeur peut se projeter. Au lieu d’émerger des profondeurs de l’espace, les personnages se détachent sur la surface.

Les types de visages employés par Dieric Bouts se rapprochant davantage de ceux de Rogier van der Weyden et l’analyse de la lumière évoque plutôt celle de Jan van Eyck .

La tendance simplificatrice n’empêche pas le peintre de porter attention aux détails, au rendu des matières.

Il y a chez lui plus de délicatesse dans l’interprétation de la forme comme de celle du sujet.

Un goût raffiné de l’ordre et de l’harmonie a présidé à la transformation de la pièce en un réfectoire en bon état et on remarque un sens plus affirmé de la valeur positive des vides.

Dieric Bouts anticipe la future peinture hollandaise par son raffinement visuel et par son intériorité émotionnelle.

Il y a chez Dieric Bouts quelque chose d’universel.

Si l’on compare ce qu’on faisait au XVe avec ce qu’on fait aujourd’hui, et qu’on met en regard les tableaux de Bouts avec les storyboards de la saga Star Wars, la rhétorique visuelle est comparable.

Bouts crée des paysages fantastiques, il construit un monde nouveau, comme le fait la science-fiction.

Chez Bouts comme aujourd’hui, il est important de faire croire que ce que l’on montre est vrai.

La spécificité et la modernité de Dieric Bouts chez les peintres flamands

Le contexte dans lequel il peint est fondamental.

Avec la création de l’université en 1425, Louvain devient le creuset d’une effervescence intellectuelle et culturelle.

L’une des particularités de Bouts est d’opérer une sorte de synthèse de Jan van Eyck pour la technique et de Rogier Van der Weyden pour l’iconographie.

Bouts va au-delà. Son œuvre est marquée par les premières influences de la Renaissance, notamment pour ses recherches sur la perspective.

Une modernité s’annonce, bien plus que chez Petrus Christus ou Hans Memling qui est encore très traditionnel.

Bouts cherche par des trouvailles techniques à induire une troisième dimension. Il est le peintre du XVe qui a ouvert la peinture flamande sur l’humanisme et les innovations venues d’Italie.

Dans ses représentations de la figure humaine, le geste expressif est le porteur privilégié de la charge psychologique, il est le responsable de la capacité affective de la composition.

Toute la composition repose sur l’agencement dans l’espace de figures reliées entre elles par des attitudes et des gestes.

Le passage au signifié s’opère de façon à peine consciente.

Le dessein confère au geste une sorte d’évidence, qui doit faire oublier l’effort nécessaire à la réalisation.

Le geste de la prière illustre le rôle impressionnant qui revient à la main.

A coté de la perspective qui exerce une sorte de contrainte perceptive en faveur de l‘espace, le regardeur considère l’effet physiognomonique, essentiellement fondé sur les gestes, comme une seconde perspective, une perspective psychique. On a dans ce tableau, tous les éléments d’une analyse de la communication non-verbale, en particulier, de l’action des mains.

Les mains parlent.

Dans cette Céne le tumulte des gestes expressifs a pris de l’intensité.

Les personnages ne sont plus des simples porteurs de gestes utiles à la composition, ils sont brusquement dotés d’une réalité propre.

Bouts prépare le siècle suivant.

Bouts est un moderniste génial, un précurseur des artistes modernes, un réaliste.

Bouts en s’attachant passionnément à l’étude et à la connaissance de l’antiquité classique, la modernise et cherche des leçons pour sa vie propre et pour ses pensées.

Cette Cène est une des œuvres les plus profondes du XVe

Conclusion

Dieric Bouts n’était pas un génie romantique, ni un inventeur brillant, mais un créateur d’images.

Il peignait ce que l’on attendait de lui et il y excellait , comme le démontrent entre autres ses chefs-d’œuvre La cène et Le martyre de saint Érasme.

Il n’y a pas d’archives, peu de textes sur les peintres flamands du XVe. Seules les œuvres demeurent.

Sources :

Erwin Panofsky : Les primitifs flamands –1992

M. Leuven : Dieric Bouts. Créateur d’images -2023

André Chastel : L’art du geste à la Renaissance –1987