Année : 2018

Bal du moulin de la Galette. P-A Renoir

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

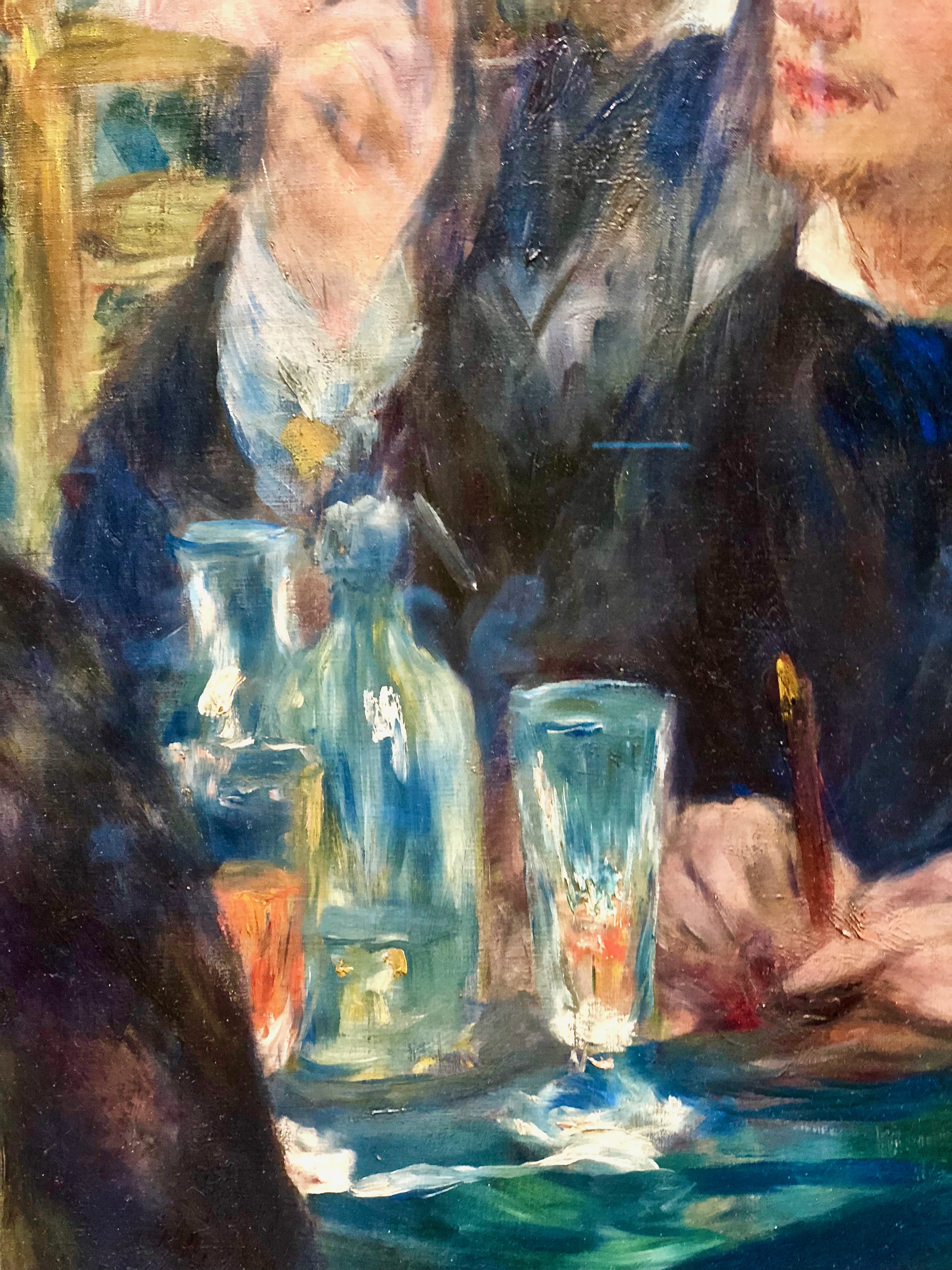

Bal du moulin de la Galette

1876

Huile sur toile

Dim 131 x 175 cm

Conservé au musée d’Orsay

Le moulin de la Galette était une guinguette où l’on pouvait danser, manger des galettes et boire entre amis, le dimanche.

Il se situait sur la Butte Montmartre à côté du moulin qui existe encore aujourd’hui.

L’ambiance de liberté et de plaisir attirait les artistes, les ouvriers et les bourgeois.

Pour construire cette toile animée, Renoir a fait poser ses amis.

Composition

La composition est équilibrée autour de deux lignes :

-une grande diagonale (matérialisée par le banc) qui sépare le premier plan de l’arrière-plan et l’espace de la danse de celui des jeunes buveurs attablés à droite.

-une ligne d’horizon très haute (formée par les lampions) qui appuie le fond du tableau.

La toile est structurée par :

-des groupes triangulaires complémentaires à ces deux lignes de force

-des ondulations variées (en faisant glisser le regard d’un canotier à l’autre, d’une tête à l’autre) qui évoquent la danse.

Le spectateur a un point de vue en plongée sur la scène, le premier plan lui apparait en vue rapprochée et plongeante.

Entre le bas de la toile et sa ligne d’horizon, trois niveaux de plans se succèdent avec de brusques changements d’échelle. Les différences entre les tailles des personnages de l’arrière-plan au premier plan donnent la profondeur de la toile.

Renoir mixe dans sa toile technique et sujet pour créer un espace où tout vibre aux rayons des lumières et au son de la musique.

Dans ce tableau Renoir utilise la touche fragmentée, rapide et juxtaposée, (propre aux impressionnistes) libre et sensuelle.

En associant cette technique à son grand sens du détail, Renoir insuffle de la légèreté à sa composition.

Le blanc équitablement réparti sur la toile éclaire les costumes bleu-foncé et rend les écharpes éclatantes. La teinte bleutée déclinée à l’infini est rehaussée par le jaune des canotiers.

Cette palette de couleurs primaires dynamise la toile. Le jeu des couleurs associé aux sourires des visages dégage une impression de fraîcheur et de fête.

Renoir peint volontairement floue, même au premier plan. Il supprime le dessin des contours de ses figures, ainsi le détail disparaît au profit d’une vibration générale ; celle de deux couleurs, le bleu et le rose dont le mélange donne le mauve.

La lumière distribuée en taches sur les robes, les canotiers ou les sols, reproduit les jeux lumineux des bals en plein-air. Ces touches d’ombre et de clarté restituent les lumières naturelle et artificielle. Cette sensation de mouvement générée par la lumière multiple assure une unité à l’ensemble de la toile.

Le ressenti du mouvement des danseurs est renforcé avec l’envol des robes et la position des bras en demi-cercle.

À l’époque des premières photographies, Renoir exprime l’instant avec l’aspect cotonneux et le choix de représenter des figures coupées bord- champ.

La toile est un moment pris sur le vif, elle représente une foule en mouvement, frémissante, dansant ou causant par petits groupes. On a l’impression d’entendre la musique.

À propos,

La toile témoigne du souffle de gaieté qui règne sur la Butte Montmartre. Elle parle d’une époque révolue, d’un lieu où les loyers peu onéreux attirent les artistes et la bohème (Delacroix, Renoir, Nerval, Gautier…). De nombreux cabarets ouvrent leur porte : « La Cigale et La Fourmi », « Le chat noir », « Le lapin agile ». Ces noms sont synonymes de l’heure de gloire de la Butte avant que celle-ci soit éclipsée par Montparnasse.

Renoir peint ses amis, le critique d’art Georges Rivière attablé avec les peintres Franc-Lamy et Norbert Gœneutre, et deux modèles, les sœurs Jeanne et Estelle qui se ressemblent. Ils discutent et boivent de la grenadine. Sur la gauche, un couple de danseur regarde le peintre, le jupon noir de la femme tranche avec le rose pâle de la robe qu’elle porte. Il s’agit de Margot, modèle et amante d’Auguste Renoir.

La toile représente un grand nombre de personnages et adopte un point de vue positif. Tout contribue à exprimer la joie qui a valu à Renoir le titre de « peintre du bonheur ».

Le Bal du moulin de la Galette fut acheté par Gustave Caillebotte en 1789 qui le légua à l’état en 1894.

Conclusion

Le Bal du moulin de la Galette est le dernier grand tableau peint par Renoir et son œuvre la plus ambitieuse de la période impressionniste

Au début des années 1880 Renoir redécouvre le grand peintre de la Renaissance italienne Raphaël et, décide de retravailler les formes de façon plus incisive en accordant plus d’importance au dessin, tel son Portrait de Pierre Renoir dans un habit de marin de 1890.

Cette nouvelle façon de peindre jette un éclairage nouveau sur le

Bal du moulin de la Galette

Contrairement aux autres impressionnistes, sous le jeu de la lumière, les figures restent des sujets dominants et distincts au lieu d’être noyés dans l’atmosphère ambiante.

Renoir ne peint pas les hommes comme le reste du paysage. Il croit à l’individu, aux histoires personnelles évoquées sur une toile et au bonheur de chacun.

un regard sur la pluie paysage d’aix en provence

le tableau- Bal du moulin de la Galette – 1876 – P-A Renoir 1

le couple -Renoir

les amis -Renoir

Nuances de gris – Ste Victoire

cachée -Renoir

premier plan -Renoir

Les joueurs de cartes -Paul Cézanne 2

Paul Cézanne (1839-1906)

Les joueurs de cartes

Entre 1890 et 1895

Huile sur toile

Dim. 47,5 x 57 cm

Conservé au musée d’Orsay

Cézanne situe sa scène dans un café.

Lieu de chaleur et de rencontre, le café est devenu, au XIXe, un carrefour social obligé. Entre ses murs on parle, on joue, on boit et on fume.

Le tableau représente deux hommes assis face à face à une table rectangulaire dans un café. Ils jouent aux cartes. La table de bois est recouverte d’une nappe courte, une bouteille de vin est posée sur la table. Un miroir au fond de la pièce renvoi une image indistincte.

Cézanne peint deux paysans du jas de Bouffan (sa propriété d’Aix en Provence). Les deux hommes ont gardé leur chapeau, ils sont concentrés sur leur jeu.

Composition

C’est une construction sobre et imposante.

Les deux hommes sont mis en scène selon une structure pyramidale avec le plateau de la table pour base. Les silhouettes sont massives, les visages sont rectangulaires, les chapeaux cylindriques. Les joueurs ont les bras trop longs et les angles de leurs jambes sont improbables. La chaise est plus grande que la table.

Cézanne façonne l’espace avec des contours nets sans tenir compte de la perspective.

Cézanne déconstruit pour reconstruire un tableau symétrique.

La bouteille est l’axe central de la composition.

Cézanne rythme sa toile avec les verticales du dos de la chaise à gauche du tableau et la ligne noire du décor au fond à droite de la bouteille.

La lumière éclaire le tableau de face, elle achoppe le bord de la table, se diffracte sur la bouteille éclairant les visages et les mains et rebondit sur le miroir.

Cézanne adapte sa technique au caractère du motif. Il réalise une composition soigneusement conçue de lignes axiales et de correspondances chromatiques.

Ses coups de pinceau sont extrêmement variables, tantôt courts et larges, tantôt longs et minces et, orientés diversement.

Le peintre travaille sa palette de couleurs et juxtapose une multitude de petites touches les unes à côté des autres. chaque détail à sa fonction pour l’effet d’ensemble. L’intensité du coloris assure l’unité du tableau.

Le miroir est à lui seul un tableau abstrait.

Analyse

Entre 1890 et 1895 Cézanne aborde le thème des joueurs de cartes et lui consacre une dizaine d’études préparatoires et cinq toiles. Il s’inspire des toiles des peintres flamands du XVIIe et XVIIIe qui représentaient des intérieurs d’auberges qui sont-elles mêmes inspirées des toiles de Caravage.

Cézanne propose une lecture nouvelle et moderne.

Dans sa forme

On remarque dans ce tableau les équilibres des lignes et des volumes entre les deux personnages. Les couleurs des vêtements et les reflets sur les mains et les visages créent des rapports spatiaux précis et déterminés.

Le regard du spectateur est attiré par les mains et les bras qui tiennent les cartes. En peignant les deux hommes Cézanne tient compte de la force constructive de leur corpulence, de la forme de leurs chapeaux et des couleurs de leurs vêtements.

Cézanne estimait que la technique était subordonnée à la sensibilité :

« La méthode…consiste à chercher l’expression de ce que l’on ressent, à organiser les sensations dans une esthétique personnelle ».

Le poète Ramuz écrit à propos de Cézanne : « c’est par la forme seule que Cézanne prétend s’exprimer ».

Dans son sujet

Contrairement au courant satirique et moralisateur qui s’est exprimé dans les tableaux représentant des joueurs de cartes aux siècles précédents, Cézanne choisit de représenter des joueurs honnêtes, absorbés par leur partie, étrangers au monde environnant. Il ne montre aucune tricherie, aucun argent sur la table, Cézanne peint sans équivoque le jeu de cartes comme un sujet sérieux où la clef est la concentration.

Caravage penche pour la tricherie et Cézanne pour la réflexion.

Les joueurs sont représentés par un homme âgé qui porte les symboles de l’autorité, la pipe et le chapeau haut de forme et, par un jeune-homme portant un chapeau rond et dont le visage est moins aride que celui de son partenaire.

Serait-ce un client d’œil à la relation que Cézanne entretenait avec son père ?

Conclusion

À propos du tableau, Les joueurs de cartes, Charles Matton (cinéaste) écrit :

« Il semble que Paul Cézanne n’était pas bien curieux de l’issue de la partie…l’absence de toute figure sur les rectangles blancs que les joueurs ont en main le prouve. Ce ne sont pas des « cartes à jouer », ce sont des « cartes à peindre »et, cette partie ne peut avoir d’issue car Cézanne la veut éternelle, soustraite au temps qui passe. Cela suffit à taire l’intérêt que l’on pourrait avoir pour

« l’histoire », la distance prise annihile le récit ! c’est une distance, que Cézanne est le premier à avoir installée, qui fait de son œuvre une révolution absolue, et c’est en ce sens qu’on doit, je crois, le considérer comme le seul vrai Père de l’art moderne ».