Guess Art

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

Nativité -Botticelli

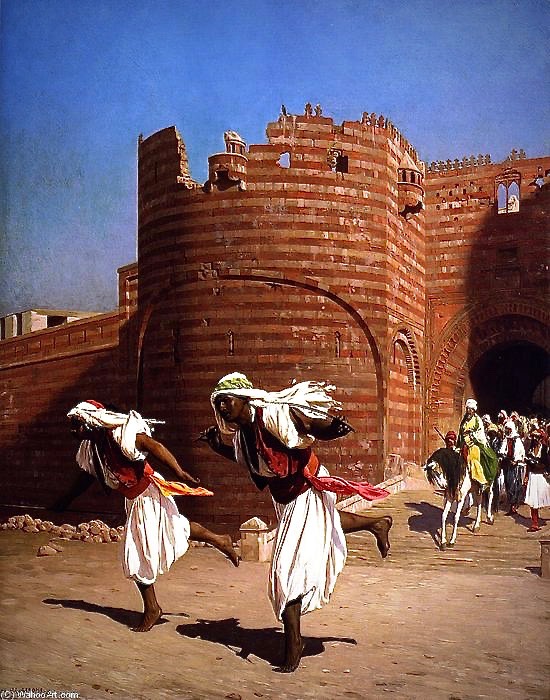

Les coureurs du Pacha -1867 Jean Léon Gérôme

Golgotha, Consumatum Est -La Crucifixion -Jean-Léon Gérôme

Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

Golgotha, Consumatum Est

La crucifixion

1867

Huile sur toile

Dim 82 x 144,5 cm

Conservé au musée d’Orsay

J-L. Gérôme est un artiste néoclassique reconnu pour ses compositions orientalistes et historiques. Gérôme a multiplié les voyages en Orient, notamment en Terre sainte.

Dans ce tableau, il aborde le sujet en observant une vérité archéologique et topographique.

Le titre du tableau est une référence à la dernière parole du christ :

« Golgotha Consumatum Est » veut dire : Golgotha, tout est accompli.

Golgotha, Consumatum Est

Est une peinture d’histoire.

Une peinture académique représentant une scène religieuse.

Composition

C’est le souci du détail qui interpelle le spectateur.

La nature, mélange d’obscurité et de lumière, exprime et reflète le drame qui s’est joué hors du tableau.

Le premier plan est minéral : une colline aride faite de rochers blanchis, un ruisseau.

Le second plan est végétal : une grande et sombre forêt, une vallée et un bosquet d’oliviers.

Le troisième plan : au fond du tableau, est une grande ville enceinte de murs.

Au-delà de la ville, le ciel est lumineux à l’arrière-plan et chargé d’ombres en surplomb du tableau.

Sur les pierres blanchies :

-à gauche du tableau se trouve un petit groupe formé par des hommes et des chevaux.

-à droite trois ombres immenses et très distinctes.

Ce sont des croix sur lesquelles sont cloués des hommes.

En se référant au titre de l’œuvre nous déduisons que nous regardons la crucifixion du Christ.

Golgotha est le lieu de crucifixion du Christ.

La ville dans le fond du tableau est donc Jérusalem.

Les plans sont délimités par des lignes précises : les rochers, la forêt, la ville.

Les croix sont face au groupe d’hommes, elles initient des diagonales qui se rejoignent et forment une ligne de fuite.

Les couleurs dominantes sont les beiges des pierres et de la ville et le vert des arbres.

C’est une peinture très léchée.

La touche nette peint avec précision et détails le contour des ombres (on voit la corde qui pend, on distingue les pieds) et les fissures des rochers.

La lumière provient du soleil qui se trouve derrière les croix.

C’est une lumière très vive, presque irréelle.

La composition offre un hors champ cinématographique.

L’ellipse visuelle, des ombres des trois croix projetées par une lumière intense, capte l’attention du spectateur.

Analyse

C’est une toile qui interpelle.

Gérôme a illustré le verset de Luc 23,49 : Nous sommes à la neuvième heure et pendant trois heures il y eu les ténèbres sur toute la terre.

Les ténèbres se dissipent mais obscurcissent encore une partie du tableau. C’est le moment précis où le Christ vient de mourir et où les soldats romains s’en vont après avoir constaté le décès, laissant le corps qui va être détaché et enterré par Joseph d’Arimathie et Nicodème.

Le christ est mort et présent à la fois.

Gérôme nous invite à imaginer l’instant d’après.

C’est un tableau très religieux, la présence divine s’étend alors que le Christ est mort.

À cause de l’heure tardive et de l’approche du Shabbat la préparation du corps n’est pas faite avant la mise au tombeau. Entre temps le Christ aura disparu, laissant son tombeau vide, accentuant ainsi l’impression d’absence qui contrastera avec sa résurrection.

Ce tableau n’est pas une œuvre religieuse et n’est pas non plus véritablement un paysage ou une scène de genre.

Ce tableau est différent.

Le peintre situe la scène principale hors du tableau. Il fait disparaître Marie, Jean et les femmes éplorées.

Hors de notre champ de vision, le Christ demeure le personnage central.

Auparavant les peintres représentaient une vision glorieuse du Christ mort sur la croix. L’Église commandait des tableaux où les fidèles impressionnés voyaient un Christ martyr.

Gérôme laisse le spectateur juge : le Christ est-il un homme ou un Dieu ?

Quelle est la finalité de ce tableau ?

Le peintre installe une ambiance dramatique

Avec la ville de Jérusalem éclairée par le soleil qui contraste avec la mort du Christ

Avec la représentation du drame au travers des ombres des corps disparus de la vue, dont il ne doit rester que le seul souvenir.

Gérôme cherche à représenter les détails pour se rapprocher de la photographie et rendre réelles ses représentations.

Gérôme dit « peindre comme une photo c’est peindre vrai ».

La même année 1867, il peint Les coureurs du Pacha où sa représentation des murs de briques répond au même souci de réalisme.

C’est l’interprétation figurative de l’œuvre qui interpelle.

Gérôme abandonne les stéréotypes des représentations classiques.

Il cherche une expression personnelle éloignée des commandes.

Le peintre refuse toute innovation technique comme thématique.

Il refuse la libération de la touche.

Gérôme se cantonne dans son hyperréalisme, contrairement à Manet qui au même moment renouvelle l’expression artistique.

Conclusion

Lorsque Gérôme présente sa toile Golgotha, Consumatum Est au salon de 1868, les critiques sont sévères.

Le peintre délaisse l’iconographie traditionnelle en représentant les ombres portées des trois croix.

Cette composition audacieuse, hors champ, proche du cadrage cinématographique a dérouté les spectateurs.

Avec l’intention de revivifier le genre religieux et de retrouver le pouvoir d’évocation de l’évangile, Gérôme propose une solution picturale inédite.