Conservé à la fondation Beyeler, Riehen en Suisse

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

Conservé à la fondation Beyeler, Riehen en Suisse

Conservé au musée Bonnard au Cannet, Côte d’Azur, France

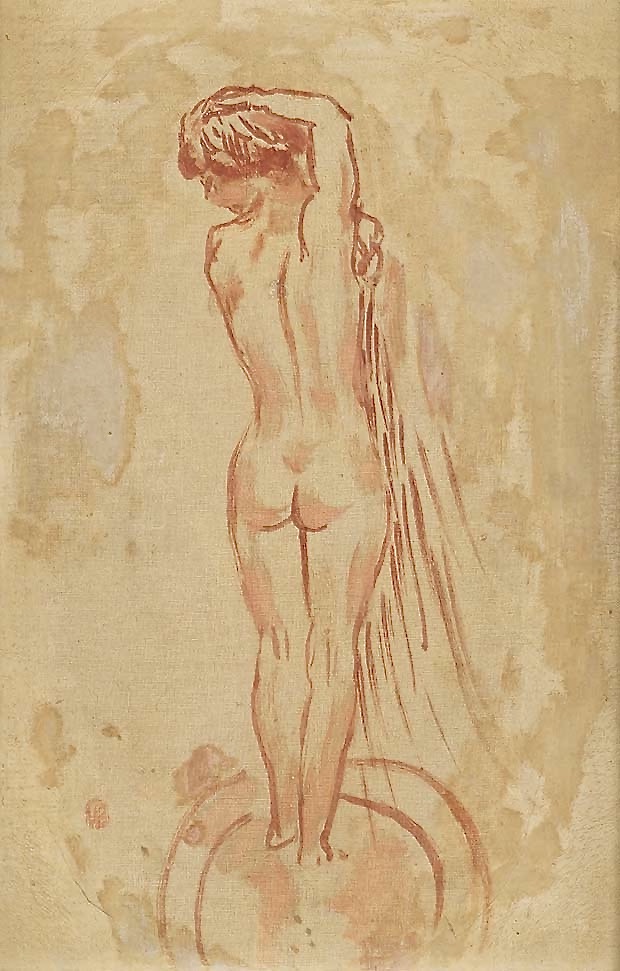

Conservé au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

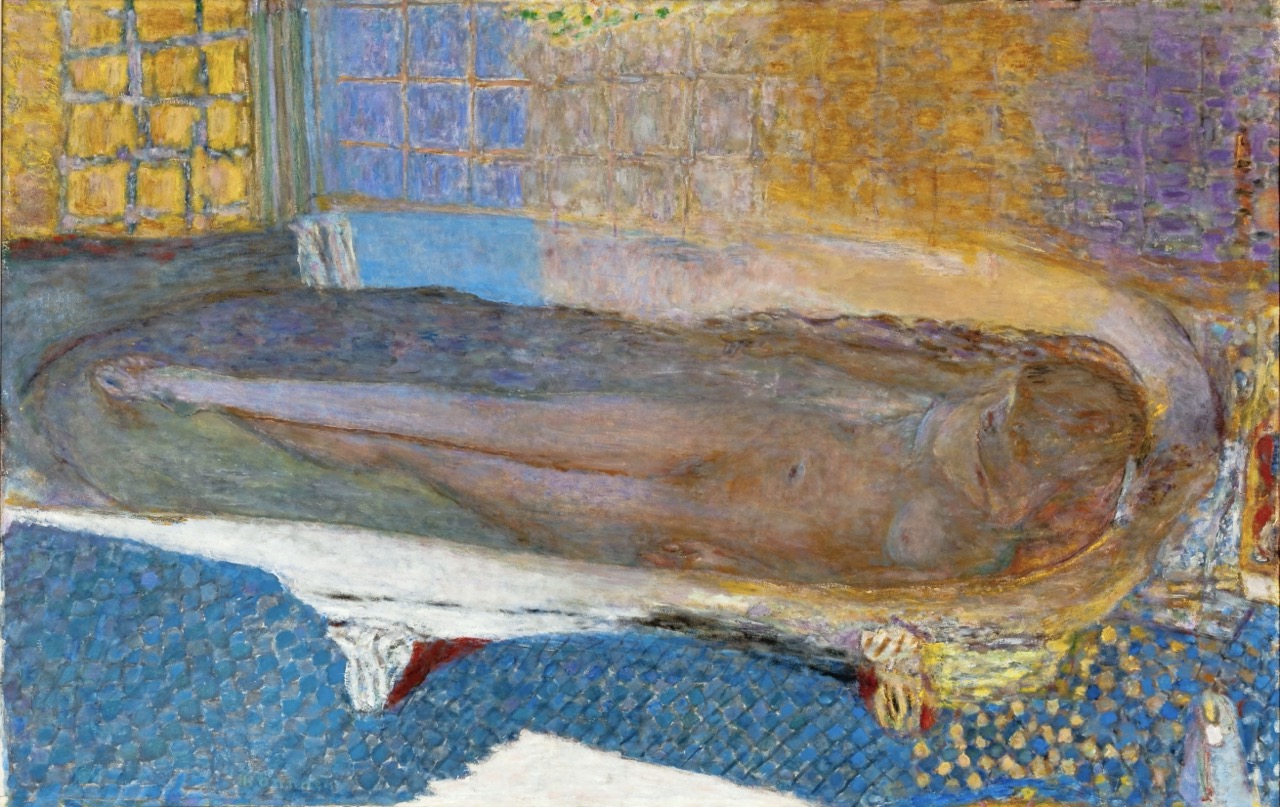

Pierre Bonnard (1867-1947)

Nu dans le bain

1936

Huile sur toile

Dim 93 x 147 cm

Conservé au Musée d’art moderne de Paris (Palais de Tokyo)

Le peintre

Bonnard est né à Fontenay-aux-Roses. Brillant bachelier en 1885, Pierre n’aime rien tant que dessiner. Tout en suivant les cours de la faculté de droit, il s’inscrit à ceux de l’Académie Julian. Un an après sa licence de droit, il est reçu au concours de l’école des Beaux-Arts en 1889. Il fréquente des camarades, Paul Sérusier, Maurice Denis, Paul Ranson. Il est très amis avec Édouard Vuillard. Ces jeunes esprits demandent de l’air neuf. Gauguin leur intime le « droit de tout oser ». Ils forment un groupe, les Nabis.

En juillet 1888, il écrit à sa mère, lui annonçant son arrivée aux Grand-Lemps : « Je porte le deuil de mes études avec allégresse. Je vais apporter une cargaison de toiles et de couleurs et je compte barbouiller du matin au soir. »

Pierre Bonnard a emprunté aux Nabis la puissance de la couleur et sa force poétique. Il s’est aussi inspiré du japonisme : « j’ai réalisé que la couleur pouvait tout exprimer sans avoir recours au relief ou à la texture. J’ai compris qu’il était possible de traduire la lumière, les formes, les personnages par le biais de la couleur seule sans avoir à recourir à d’autres valeurs. »

Pour ses camarades Bonnard est devenu le « Nabi japonard ».

Bonnard ne s’est réclamé d’aucune école. Il reste maître de ses choix, toujours un peu à l‘écart.

À la fin du XIXe Bonnard exerce plusieurs métiers, avocat le matin au Parquet de la Seine, artiste l’après-midi et les jours de congé.

Les trottoirs de Paris lui offrent une moisson de scènes populaires à croquer dans ses carnets qui ne le quittent jamais.

Jeune homme réservé, Bonnard est doté d’une infinie capacité d’émerveillement. À l’époque il ne connait pas du tout l’impressionnisme, « l’exemple magnifique de Gauguin » l’enthousiasme.

Il participe au salon des indépendants de 1891 et décide de consacrer sa vie à la peinture.

En 1893, il rencontre Marthe, indolente et sensuelle, elle entre dans la vie en couleurs de Bonnard, Marthe l’unique modèle de ses nus, Marthe aérienne et aquatique, Marthe toujours recommencée à l’infini de ses tableaux.

Bonnard revendique son statut de décorateur. Lors de sa première exposition personnelle chez Durand-Ruel en 1896, il impose à côté des tableaux, des gravures et même des affiches, plus deux paravents.

En 1909, il découvre le Midi. « Quelle lumière ! un coup des Mille et une Nuits ! La mer, les murs jaunes, les reflets aussi colorés que les lumières… »

En 1926, Il s’installe avec Marthe au Cannet, dans une villa rose dont ils ont dessiné les plans.

Tout au long des années qui les séparent de cette terre promise, ils vont de jardin en jardin dans un inlassable voyage vers la couleur. C’est tout un vocabulaire qui semble hérité d’un lointain décor, celui des vacances dans la maison de Grand-Lemps, ce vert paradis de l’enfance.

Le tableau

Dans l’intimité de leur vie quotidienne, Marthe aime à passer du temps à sa toilette. Ce rituel devient pour Bonnard l’occasion de scruter le jeu des reflets, des lumières et des couleurs.

Bonnard peignit sa femme pendant presque un demi-siècle sans jamais la faire vieillir dans ses représentations.

Il y a les salles de bains minutieusement décrites, éclairées à contre-jour et, au milieu, le corps cambré, allongé, penché de Marthe, sur lequel l’eau ruisselle, Marthe qui s’efface dans la baignoire où elle semble dormir.

Ce tableau est l’aboutissement d’une longue série de représentations de femmes à la toilette et de femmes au bain, dont son épouse Marthe est le modèle exclusif.

À peine achevée, la toile Nu dans le bain est acquise par la ville de Paris.

Composition

C’est un cadrage en plongée.

Cette vue du dessus rend la silhouette de la baigneuse parfaitement plate.

Bonnard représente une femme nue allongée dans son bain depuis un point de vue en hauteur.

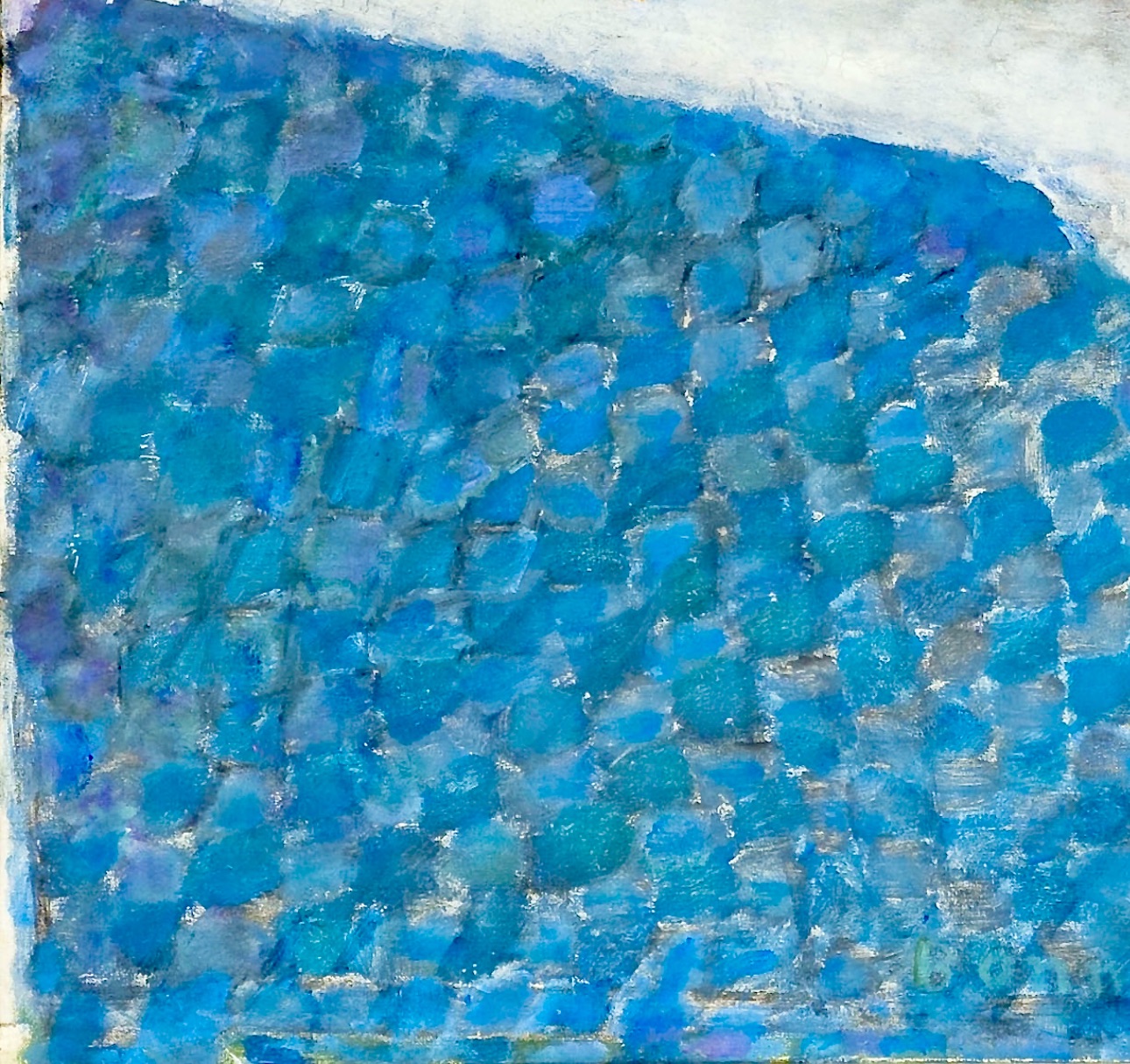

Ses pieds croisés, reposent sur une mosaïque de petits losanges bleus.

Les formes fluides du corps dans le bain contrastent avec les motifs géométriques des murs et du sol.

Au mur le carrelage aux teintes lumineuses est scandé par un motif en damier dont la surface réfléchie le soleil.

Bonnard crée un espace irréel animé par une profusion de formes et de couleurs.

Les formes se disloquent et se chevauchent dans un dense tissage de couleurs.

Les formes effacent les contours.

Bonnard : « La couleur m’avait entrainé et je lui sacrifiais presque inconsciemment la forme. »

Cette scène intime est prétexte à une plongée en oblique, aux effets de miroirs, dans un espace clos agité par le mouvement perpétuel des couleurs.

Notre regard glisse sur l’étendue opaque, lisse, des couleurs juxtaposées.

Le mélange des couleurs chaudes et froides produit un effet chatoyant et incandescent.

Ce tableau sublime le banal en arrosant l’espace clos de lumière et de couleurs.

Le premier plan comme l’arrière-plan possèdent la même densité de couleur.

Il n’y a pas de profondeur.

Ce tableau regroupe toutes les recherches du peintre : plan coupé de la baignoire, reflets multiples, surexposition de la couleur et parfaite vision horizontale de la baigneuse dont on ne sait si son corps flotte ou s’il est aplati au fond de la baignoire.

Lovée dans sa baignoire, Marthe se dilue, littéralement, dans la nappe chromatique qui inonde tout le tableau.

L’invention est totale.

Le peintre ne s’attache pas à la représentation précise de la scène et du corps nu.

Le corps de Marthe est imprégné de toutes les couleurs qui se rependent dans la composition, comme si l’eau du bain inondait tout. La fusion des couleurs estompe les contours.

La lumière qui traverse la fenêtre se distille dans les reflets de l’eau et du carrelage créant une confusion entre l’extérieur et l’intérieur de la salle de bains.

Analyse

I- Dans ce tableau la lumière émane de la couleur.

Bonnard veut donner à son tableau « l’impression que l’on a quand on pénètre dans une pièce, que l’on voit tout et rien à la fois ».

« Je n’invente rien, je regarde ».

Cette couleur dévorante ne reste-t-elle pas soumise à un désir bien plus grand de Bonnard, celui de la vison « variable et mobile » du réel

Son traitement de la couleur nous évoque Claude Monet, Bonnard l’a rencontré en 1909.

Dans ce tableau avec ses effets d’atmosphère, ses touches invisibles, on plonge dans les Nymphéas de Monet.

On sent également l’influence de Gauguin et ses couleurs éclatantes.

La simplicité des modelés font référence aux estampes japonaises.

Bonnard absorbe des éléments des nouveaux styles, le fauvisme et le cubisme. Sa palette est plus riche et plus saturée et la composition géométrique est empruntée à Matisse.

Bonnard parvient à une surface aux couleurs saturées. Le carrelage du mur ruisselle de jaunes, d’orangées, de roses, de bleus et de violacées. La couleur se réfracte dans l’eau qui absorbe la lumière.

La baigneuse en immersion devient peinture.

La couleur qui résonne dans ce tableau en est le sujet principal.

Bonnard choisit d’emblée de s’inspirer de la réalité quotidienne. Il évoque et réinvente son univers familier, de l’intérieur de ses maisons aux représentations de Marthe.

Il s’attarde sur la silhouette alanguie de Marthe pour laquelle l’eau semble un second élément.

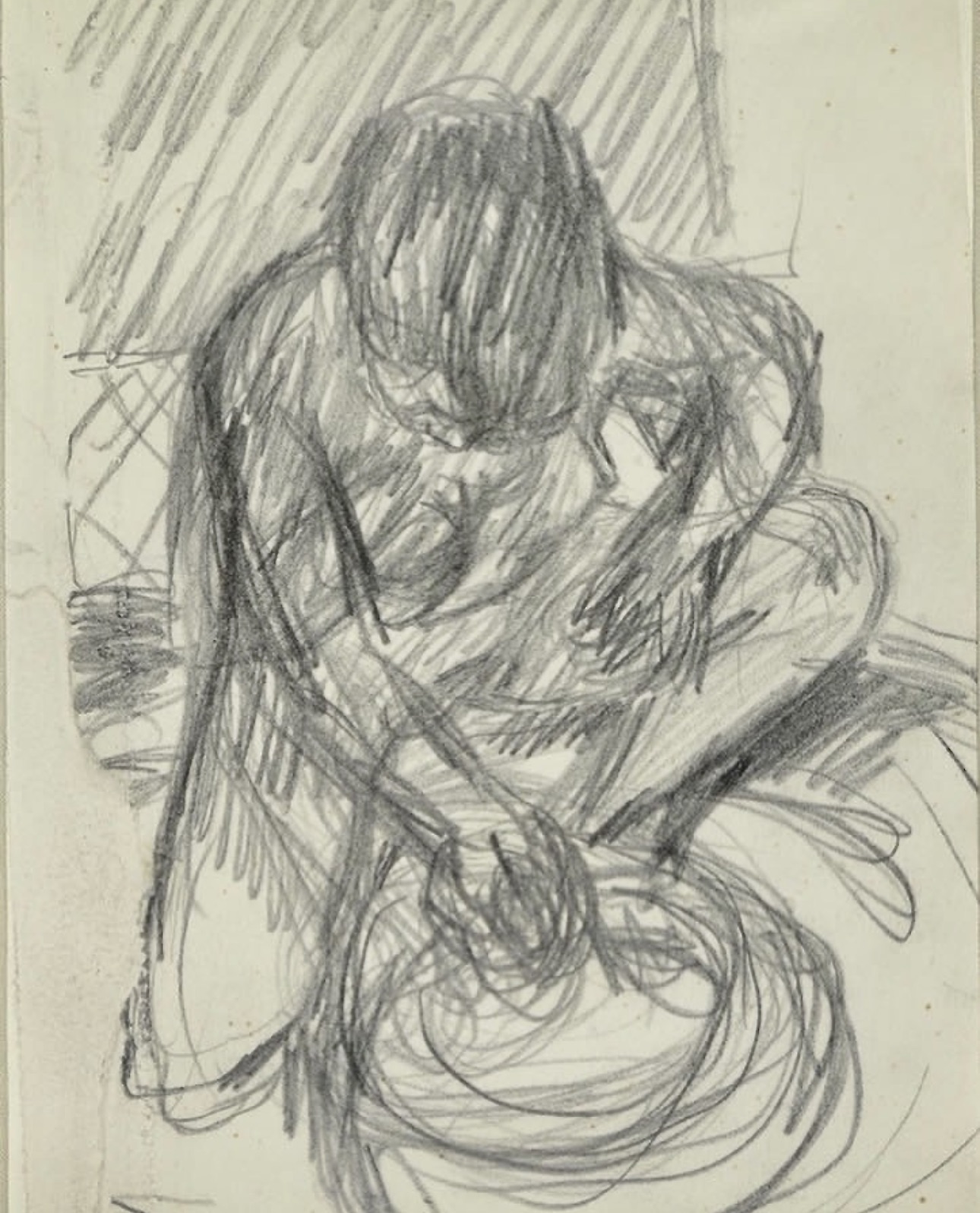

Bonnard crayonne sur le motif dans ses carnets, images et esquisses. Puis, dans son atelier il reprend son sujet de mémoire. Il peint ses jours heureux.

Bonnard déclare : « Le dessin c’est la sensation, la couleur c’est le raisonnement ».

Dans ce tableau il représente sa compagne telle qu’il peut l’observer tous les jours dans sa salle de bains.

Les tableaux de Bonnard relèvent d’une peinture qui s’apparente à l’étude de mœurs.

Il peint sa propre vie amoureuse, qu’il peint avec autant d’audace que de sincérité.

Les tableaux entrent dans un rapport de proximité avec la vie ordinaire et intime de Bonnard.

Le peintre donne à chaque chose le goût et le parfum du bonheur.

Marthe et tout l’environnement domestique que sa présence conditionne distillent un enchantement dans ses tableaux.

Bonnard arrête le temps. Au moment où il peint ce tableau, Marthe a 67 ans. Marthe demeure la jeune femme rencontrée. Le peintre évoque ses souvenirs et se manifeste dans ce tableau en indiquant sa présence avec son doigt peint dans le coin droit de la composition.

Bonnard introduit dans ce tableau une ambiguïté, de l’ordre du rêve et de l’érotisme.

« La femme nue frontale offre son corps ; elle n’est qu’un corps, siège d’une puissance irrésistible dont l’homme veut prendre possession. » (Pirenne-Delforge et Bonnet, 2004, 846).

Le sujet de ce tableau est banal, personne ne l’avait peint jusque-là de manière aussi féerique.

Cependant jamais la réalité n’est féerique et celle de Bonnard fut attristée par la phobie sociale de Marthe qui, à partir de 1910, isola le peintre de ses amis.

Cette peinture du bonheur est empreinte de mélancolie.

Malgré son aspect lumineux et coloré, Marthe évoquerait le personnage d’Ophélie noyée.

II- Chez Bonnard les tableaux sont à lire comme un écran

Où viennent se combiner les surfaces colorées, et les réseaux linéaires.

Le dessin garantit simplement au corps une intégrité minimum qui empêchent l’image de tomber dans les vertiges de l’abstraction.

Le regardeur est face à une toile dont les enjeux dépassent largement le chevalet.

« Sans cesse, écrit Bonnard dans ses carnets, de nouvelles combinaisons de formes et de couleurs, qui répondent aux exigences de l’émotion ».

Bonnard ne peint jamais la même chose et c’est pourtant toujours pareil.

Parce que pour lui, peindre c’est juxtaposer des couleurs – toutes les couleurs- selon tous les cas de figures possibles, quel que soit le sujet. Pour émouvoir.

Bonnard emprunte à Gauguin et Maurice Denis l’idée que ce qui guide l’œil du peintre, c’est l’idée.

Dans un carnet de 1935, Bonnard écrit « Le modèle qu’on a sous les yeux et, le modèle qu’on a dans la tête ».

Si la peau de sa femme tient lieu d’écran où se projettent, à travers un chromatisme inouï, les fantasmes du peintre, elle est d’abord une femme.

La lumière qui filtre à travers la fenêtre ne laisse voir que des surfaces lourdement empreintes de touches. « L’espace tactile a recouvert l’espace optique. »

« Quelque moderne que soit son projet de peinture, Bonnard l’aura toujours situé en retrait des avancées les plus spectaculaires.

Nabi, il se sentait dépassé par les avant-gardes naissantes : « la marche des progrès s’est précipitée, disait-il, la société est prête à accueillir le cubisme et le surréalisme, avant que nous ayons atteint ce que nous avions envisagé comme but. Nous nous sommes trouvés en quelque sorte suspendus dans l’air… ».

Dès lors Bonnard demeurera en suspens, au-dessus de toutes les révolutions : fauvisme, dadaïsme, abstraction…ne pourront ébranler une solide détermination. »

Conclusion

Bonnard disait « J’espère que ma peinture tiendra, sans craquelures. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l’an 2000 avec des ailes de papillon ».

« Je ne suis d’aucune école. Je cherche uniquement à faire quelque chose de personnel » disait Bonnard à un journaliste en 1891. Ce que regrettera Maurice Denis, y voyant la raison qui a entretenu la profonde méconnaissance, par les jeunes générations, de la peinture de son ami.

Au XXIe, le public reconnait dans ses tableaux une des plus éblouissantes interprétations du réel qui soit.

Les artistes abstraits, attirés par la complexité de ses toiles, donneront à ses tableaux le statut d’œuvre moderne.

Source :

Article de Éric Van de Casteele : Bonnard en suspend -1984 dans la revue Persée.

Conservé à la National Gallery à Londres