Guess Art

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

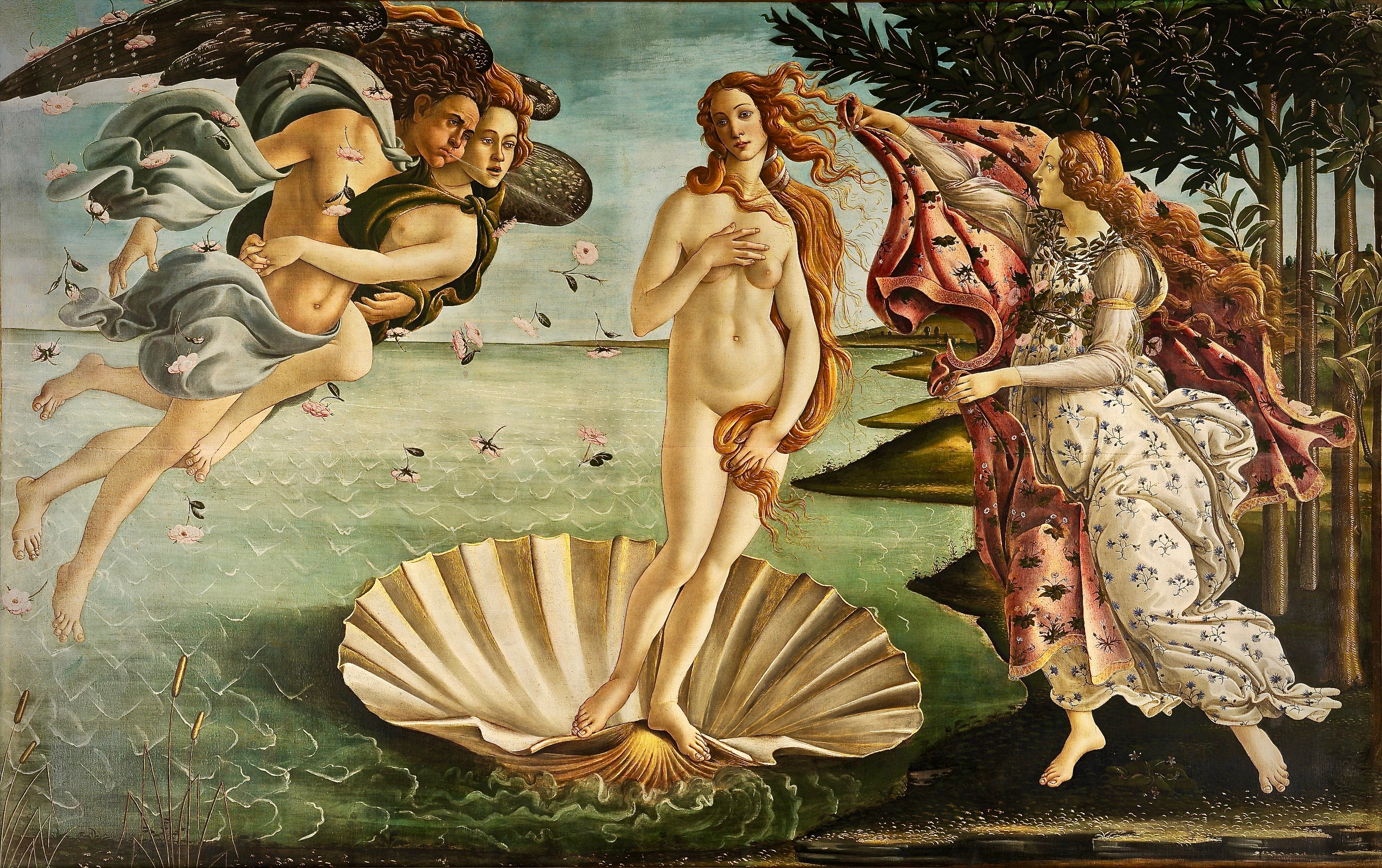

La Naissance de Vénus Botticelli 1484-1485

Naissance de Vénus -William Bouguereau

William Bouguereau (1825-1905)

Naissance de Vénus

1879

Huile sur toile

Dim 300 x 218 cm

Conservé au musée d’Orsay

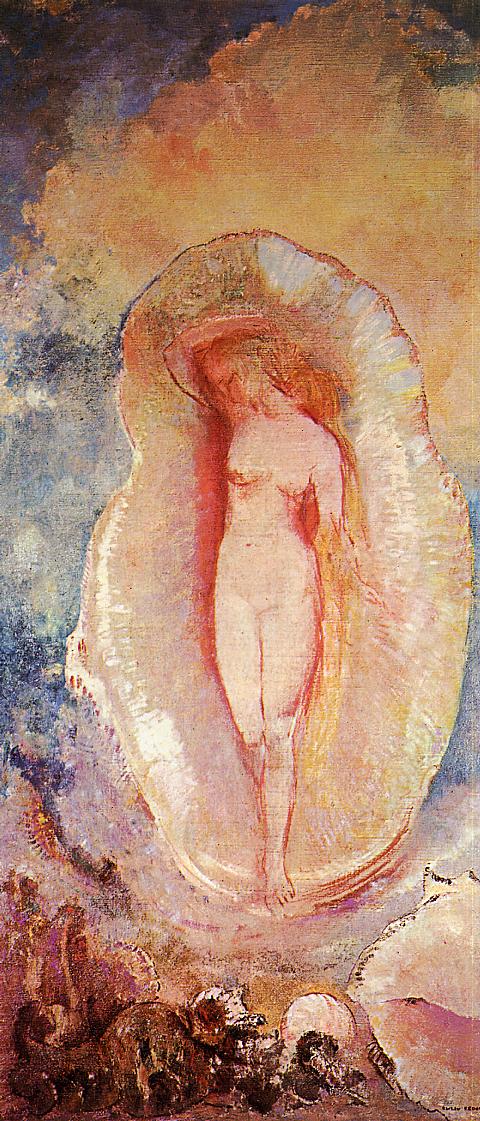

Bouguereau peint une Vénus anadyomène :

Une déesse de l’amour et de la beauté sortant de l’écume de mer, près de Cythère.

Le mythe évoque l’union de Zeus et Dioné.

Vénus représente l’éternel féminin qui plaît aux hommes comme aux Dieux.

Avec Cabanel, Gervex et Gérôme, Bouguereau est associé au genre du nu académique.

Naissance de Vénus est emblématique d’une peinture sensuelle.

Composition

C’est une composition équilibrée.

Au centre, sur un coquillage nacré, Vénus se tient debout avec un léger déhanché.

Les bras levés, elle passe la main dans ses cheveux ce qui met en évidence sa chevelure et sa nudité.

Au pieds de Vénus, deux anges jouent avec un dauphin, l’un des deux regarde Vénus.

Autour de Vénus nagent des centaures et des nymphes, tous ont le regard posé sur Elle.

Le premier centaure se trouve à droite de Vénus avec une nymphe dans les bras, le second est à gauche de Vénus, il est entouré de deux nymphes. Le troisième à gauche du tableau au premier plan dans l’eau jusqu’à mi-corps, souffle dans un coquillage.

Dans le ciel une nuée d’anges dessine une volute, ils ont les bras levés imitant Vénus.

Le premier plan tout entier et les personnages qui entourent Vénus sont dans l’ombre.

Vénus irradie, elle est éclairée par deux sources de lumière, l’une émane du coquillage l’autre, vient du ciel à droite du tableau.

Cet éclairage donne l’impression que Vénus se détache de la composition.

Au premier plan les couleurs dominantes sont les tons saturés de vert et noir.

À l’horizon et dans le ciel les couleurs successives vont du sombre au clair, du gris au rose et du rose au bleu dans des tons doux et pastels.

On observe la virtuosité technique du dessin, les lignes harmonieuses, la finesse du modelé, la perfection des détails et la surface parfaitement lisse comme l’exige la peinture académique.

Analyse

Cette peinture est très idéalisée, harmonieuse, statique et esthétique.

C’est une parfaite représentation de la peinture académique.

Représentée comme une statue antique, la Vénus de Bouguereau est une peinture qui renvoie aux canons de la beauté et de l’idéal féminin :

Une peau nacrée, une anatomie parfaite et une abondante chevelure.

Bouguereau illustre la sensualité en peignant sa scène dans le milieu aquatique. Les nymphes sont enroulées autour des centaures qui représentent la virilité. Cette sensualité a un écho dans le ciel, avec les angelots aux enlacements suggestifs.

Bouguereau reste fidèle à la mythologie :

-en représentant les anges du premier plan sur le dauphin, il suggère que Vénus est fille de la mer.

-en représentant les anges dans le ciel il fait référence à Éros le dieu de l’amour qui a pris la forme d’un ange.

-le coquillage sur lequel se tient Vénus est le symbole du ciel et de la mer.

-le centaure du premier plan annonce dans son coquillage l’arrivée de Vénus dans le monde divin.

Ce tableau renvoie aux thèmes et aux maîtres de la Renaissance, Raphaël, Botticelli, influencent Bouguereau.

Contrairement à Cabanel qui nous montre sa Vénus allongée, Bouguereau nous la présente debout, de face, nue sur un coquillage comme la Vénus de Botticelli.

Botticelli, Cabanel, Gérôme, tous ont peint la Vénus, sujet mythologique et prétexte par excellence à une peinture érotique tempérée.

Les critiques de la peinture académique disent que la facture de ces tableaux est comme les chromos des boîtes à dragées.

J.K. Huysmans commente : « ce n’est même plus de la porcelaine, c’est du léché flasque ».

Le peintre impressionniste Edgar Degas invente un verbe « bouguereauder » pour désigner ironiquement l’action de fondre et de lisser le rendu pictural.

Conclusion

Cette Vénus est à l’opposé des tableaux impressionnistes qui en cette fin du XIXe ont pris le pas sur les peintures académiques qui ne sont plus en phase avec le goût du second Empire.

Dans le contexte du XXe où l’influence du modernisme grandit en histoire de l’art pour en devenir le courant officiel, l’art académique est discrédité, dévalué et tombe dans l’oubli.

À partir des années cinquante, Salvador Dali manifeste son admiration pour Bouguereau qu’il oppose à Picasso et contribue à sa redécouverte.

Cependant pour une majorité de critiques d’art les œuvres académiques sont encore et sévèrement jugées ; il en fut ainsi à l’exposition des œuvres académiques en 1986 lors de l’ouverture du musée d’Orsay.

Ce sont les américains qui promeuvent la réhabilitation de Bouguereau.

En 2006-2007, une exposition au Philbrook Museum of Art consacrée à Bouguereau et à ses élèves américains, relève la côte de ses peintures et l’intérêt des collectionneurs.