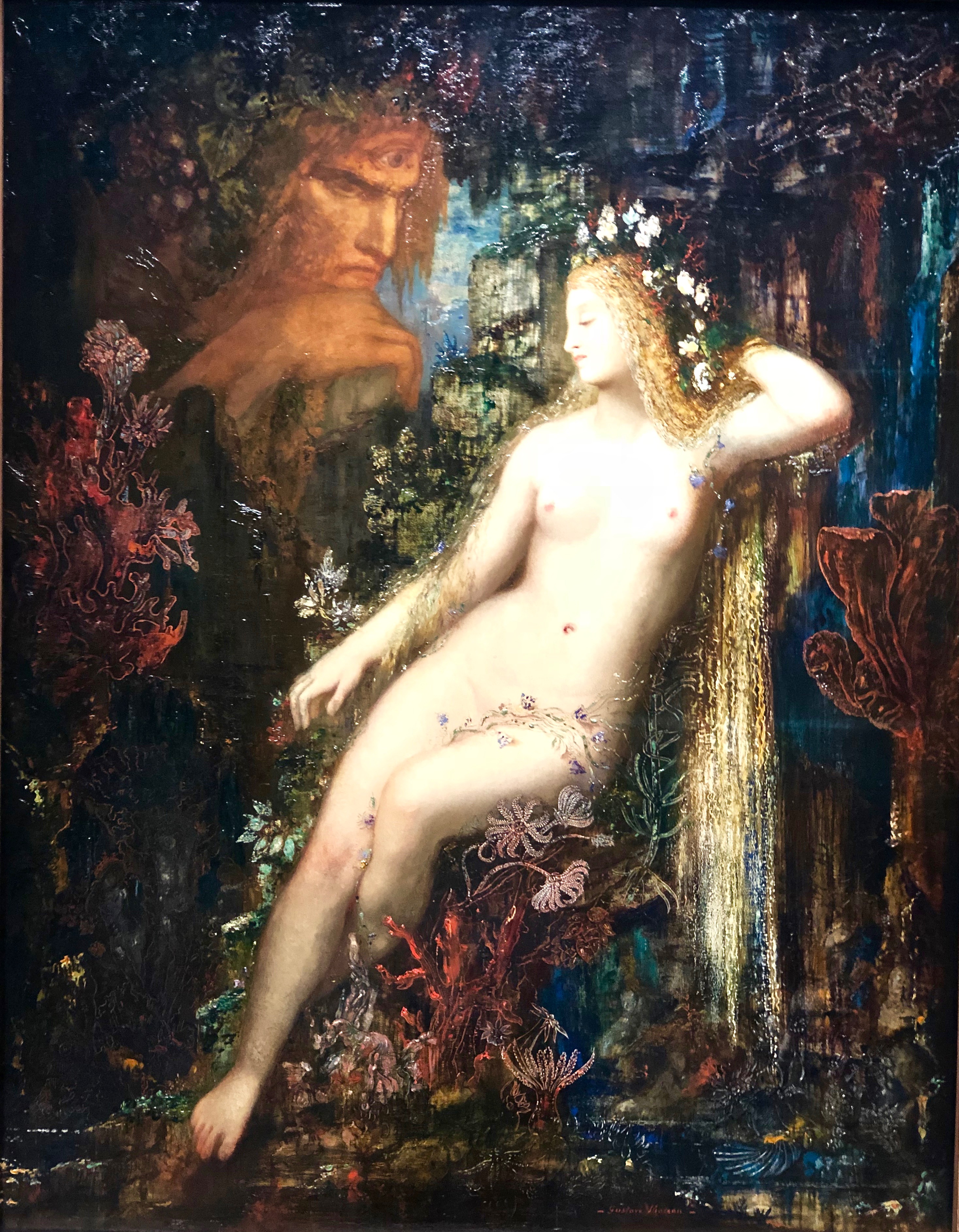

Gustave Moreau (1826-1898)

Galatée

1880

Huile sur bois

Dim 85,5 x 66 cm

Conservé au musée d’Orsay

Dans les Métamorphoses d’Ovide, le cyclope Polyphème, est amoureux de Galatée. Jaloux de l’amoureux de Galatée : Acis, il l’écrase sous un rocher.

Galatée voyant les filets de sang couler sous le rocher les change en rivière afin de pouvoir s’y baigner chaque jour.

Robert de Montesquiou (poète et critique d’art), dans un sonnet, en 1880, évoque le tableau :

Galatée

Un rêve de cristal, d’azur et de fleurs peintes.

Éclos loin du soleil, qui n’est jamais venu,

Par le seuil entr’ouvert du retrait inconnu,

S’introduire en la nuit des ténèbres enfreintes.

Aux parois d’airain clair, décor de flores feintes,

Et, comme elles, dressant l’émail de son corps nu,

Galatée, immobile et d’un geste ingénu

Défiant à jamais l’insulte des étreintes.

Calme, sous le regard du cyclope affolé

De l’éternel appât de la chair tentatrice,

Dont le désir crispe son masque de bronze lisse.

Songe, parmi les fleurs du retrait isolé,

Receleur du trésor de ses gloires charnelles,

À l’intacte blancheur des neiges fraternelles.

Le tableau

Gustave Moreau peint un tableau à caractère fantastique qui suscita des critiques enthousiastes au salon de 1880.

La nymphe Galatée est endormie nue dans une grotte.

Elle est observée à son insu par le cyclope Polyphème.

Composition

C’est une composition en deux parties :

L’intérieur de la grotte au premier plan (domaine de Galatée) et

L’arrière-plan (domaine de Polyphème) : le ciel et les falaises, aperçus par l’entrée de la grotte au centre et dans la partie supérieure du tableau.

Entre ces deux plans, le corps de Galatée traverse le tableau sur une diagonale.

Une série de verticales donne la musicalité de la scène :

Le rocher sur lequel est allongée Galatée, la cascade de cheveux de galatée, les plantes qui ornent le décor et les falaises lointaines.

Le tableau est encadré par deux horizontales :

La rivière au pied de Galatée et le feuillage très sombre en haut du tableau.

Toute la lumière est concentrée sur le corps de Galatée.

La coloration de sa peau qui reflète l’influence de la peinture italienne du XVIe, illustre le nom de la nymphe qui signifie « à la peau blanche comme le lait ».

On retrouve également l’influence de la peinture flamande avec l’ouverture de la grotte sur le monde extérieur.

Les deux personnages du tableau sont dans un foisonnement végétal et étrange de plantes et de fleurs merveilleuses.

Les coraux et les anémones devenus des feuilles aux délicates ciselures et des fleurs rêvées, témoignent de la beauté de la forme et du précieux de la matière qui caractérisent l’univers du peintre.

La facture de l’œuvre est d’une extraordinaire richesse.

À l’or des cheveux de Galatée répondent une faune de fleurs étranges travaillées en transparence à partir de laques translucides, des garances, des bleus de Prusse, des émeraudes et toute une gamme de brun et d’ocre.

La nymphe est couronnée de fleurs blanches, roses et bleues qui illuminent son abondante et pale chevelure.

Cette floraison chimérique met en valeur le corps de Galatée dans sa simplicité.

Analyse

Pourquoi ce tableau séduit-il les surréalistes ?

À partir du nu féminin Gustave Moreau crée une représentation insolite du décor.

Gustave Moreau utilise avec virtuosité son imagination et une préciosité matérielle, qui sont sa signature : les plantes de toutes les couleurs ciselées comme des pierres précieuses, le pointillé qui modèle le corps lumineux de la nymphe, posée telle une perle dans cet écrin végétal.

Galatée endormie est lumineuse comme un joyau.

Le contraste entre la nymphe et Polyphème est impressionnant.

Polyphème est un géant amoureux.

L’œil du cyclope, fixé sur le corps nu de Galatée fait de Polyphème un symbole de luxure qui ajoute à la fascination du tableau.

Ernest Chesneau (critique d’art- XIXe) écrit au sujet de Galatée :

« la formule plastique et pittoresque de l’idée est ici l’une des plus belles que l’art moderne ait présenté depuis l’ancienne école lombarde…le corps de Galatée est modelé en pleine lumière sans qu’on puisse découvrir la trace du procédé, le tissu de cette jeune chair à la fraîcheur lisse, l’éclat doux et la densité d’un pétale de rose. Tout le détail du décor au contraire est exécuté avec la minutie et l’ostensible précision d’un travail de graveur ».

Dans ce monde de transformation stylistiques Gustave Moreau introduit un commentaire sur le désir sexuel et l’amour.

En offrant tout le luxe de son corps au regard du spectateur, Galatée nous met à la place du cyclope.

Cette pirouette enchante les surréalistes fascinés par le nu féminin.

Conclusion

Gustave Moreau en transposant Galatée symbole de la beauté et de la femme dans son monde esthétique, nous présente une version « insolite » où un double intrus, le cyclope et le spectateur, entre dans le monde endormi de la nymphe.

Gustave Morteau interpelle le spectateur et l’emmène dans une rêverie où le songe fait naître le désir.

L’art de Gustave Moreau revêt un caractère double, à la fois poétique, évocateur et intensément pictural, matériel.

Cette nouvelle vision de la femme fait de Gustave Moreau le peintre culte des surréalistes.

Huysmans -critique d’art- le Salon Officielde 1880, écrit :

« Que l’on n’aime ou que l’on n’aime pas ces féeries écloses dans le cerveau d’un mangeur d’opium, il faut bien avouer que M. Moreau est un grand artiste et qu’il domine aujourd’hui, de toute la tête, la banale cohue des peintres d’histoire ».