Guess Art

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

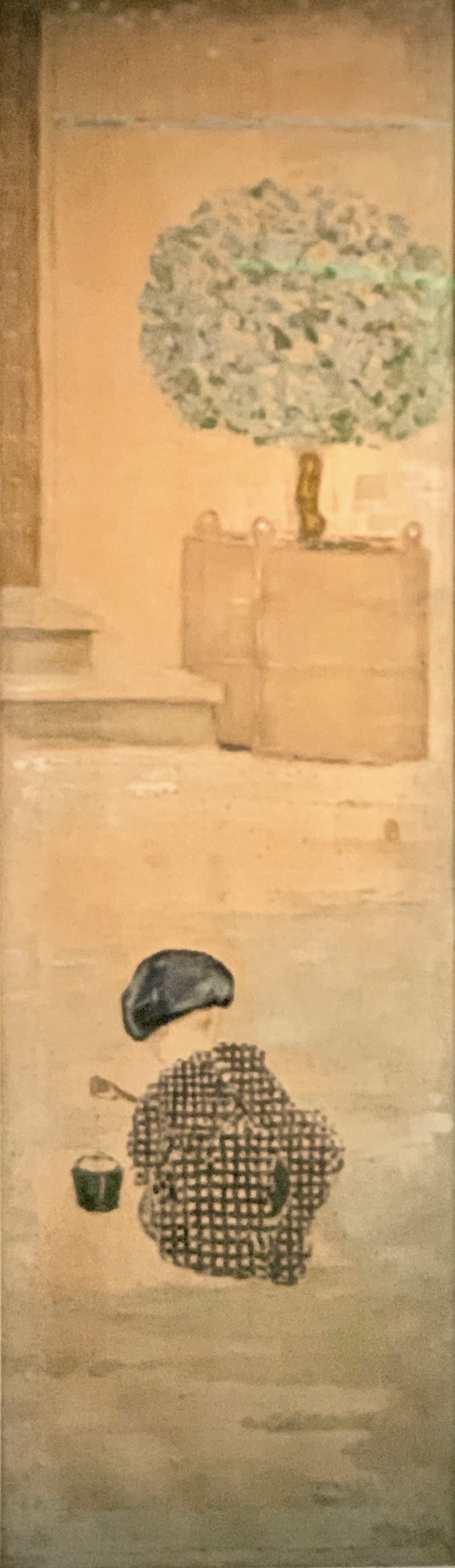

L’enfant au pâté de sable -Pierre Bonnard

Pierre Bonnard (1867-1947)

L’enfant au pâté de sable

1894

Dim 167 x 50 cm

Détrempe à la colle sur toile

Conservé au musée d’Orsay

Cette peinture au format insolite est l’un des quatre panneaux d’un paravent. Les trois autres morceaux représentent un paysage et sont conservés au Museum of Modern Art de New-York.

Bonnard représente un garçonnet, son neveu, jean Terrasse, âgé de deux ans, en train de faire des pâtés de sable devant la propriété familiale en Isère. L’enfant est vu de dos, accroupi, tenant une pelle et un seau.

Composition

Cette composition est fortement influencée par les compositions des estampes japonaises :

-avec un grand espace vide et l’étagement des éléments.

-avec l’expression harmonieuse des lignes qui sont calmes et pures :

Deux verticales : l’ombre de l’entrée de la maison et l’arbre et son bac

Deux horizontales : les marches du palier de la maison et la ligne bleue (au-dessus de l’arbre).

Tout effet de profondeur est aboli. Cette œuvre appartient à la période Nabi de Bonnard, l’absence de perspective dans ce tableau en témoigne.

La vision du spectateur est celle de l’enfant.

L’arbre et l’entrée de la maison sont à échelle de perception de l’enfant. La caisse de l’oranger -en proportion des marches- mesure cinquante centimètres de hauteur. L’oranger est un arbuste mais, dans l’univers de l’enfant il est grand et nous le voyons grand.

La ligne bleue symbolise le ciel, elle marque la limite supérieure de la vision de l’enfant.

Le seul « volume » perceptible dans cette toile est l’enfant.

Il est rendu par une diagonale qui traverse le corps accroupi du garçonnet et se termine sur son bonnet.

Sur cette surface plane, c’est l’enfant qui crée l’espace.

Son vêtement à carreaux est peint sans modelé -comme le sont les vêtements dans les estampes japonaises. En revanche, le bonnet a une consistance due aux reflets sur le tissu qui répondent aux reflets du feuillage de l’arbre.

Deux traits, celui de la nuque et celui de la joue, soulignés par une légère ombre, donnent vie à l’enfant.

Il se dégage une harmonie douce de ce tableau due à la transparence de la lumière et à la sobriété des couleurs : du bleu-gris, de l’ocre-jaune et du noir. Pas de couleurs complémentaires, pas de chaud ni de froid.

Bonnard utilise la détrempe pour donner l’effet de matité recherché par les Nabis dans leurs peintures décoratives.

Le bac de l’arbre et les marches sont travaillés à la manière de la peinture à l’encre. Les lignes épousent les formes peintes en aplats. Bonnard a un sens très sûr du dessin et de la composition. La couche très délayée éloigne les éléments du fond.

Analyse

Bonnard le peintre poète le peintre du bonheur

En entrant dans la complicité de Bonnard, le spectateur atteint l’état de grâce de l’enfant qui voit les êtres et la nature à l’image du bonheur.

Il se dégage de cette toile un charme infini.

De sa période Nabi Bonnard retient l’œuvre de Gauguin avec ses couleurs sublimées et ses sujets aux formes simplifiées.

Bonnard représente souvent une réalité revisitée par son imagination.

Il écrit : « …avant de peindre, je réfléchis. Je rêve ».

L’enfant au pâté de sable est un moment suspendu de ce rêve.

Le 25-10-1931 Bonnard écrit : « tout l’effet pictural doit être donné par des équivalents de dessins. Avant de mettre une coloration il faut voir les choses une fois, ou les voir mille ».

Bonnard ne travaille pas sur le motif, mais presque toujours dans l’atelier, à partir de ses souvenirs. Aussi n’est-ce pas l’instant tel qu’il le voit qu’il cherche à représenter, mais plutôt l’instant tel qu’il l’a intensément ressenti.

Il fait vibrer et palpiter ses couleurs et ses dessins.

Le 16-02-1932 Bonnard écrit : « …la beauté c’est la satisfaction de la vision ».

Bonnard est un peintre du bonheur.

Son regard sur la peinture est tenu par une perception émotionnelle.

Pour Bonnard l’émotion est gage d’authenticité.

Bonnard est un peintre poète.

Il aide à croire en la beauté, ce ravissement fragile qui naît au contact du vivant dans sa simplicité, son élan.

C’est la fraîcheur de cette rencontre avec le monde que le peintre cherche à transcrire dans L’enfant au pâté de sable

Ainsi le tableau devient un poème.

Conclusion

Bonnard, comme Vuillard et ses amis Nabis a cherché à exprimer l’inexprimable, à « sentir » les choses Suivant les conseils de Cézanne qu’il admirait pour son indépendance.

Bonnard s’abroge du réalisme et de la ressemblance pour exprimer une vie intérieure.

Il poursuivra toute sa vie un but silencieux :

Bonnard écrit en 1946 : « il ne s’agit pas de peindre la vie. Il s’agit de rendre vivante la peinture ».

Il retouche inlassablement ses toiles comme s’il ne pouvait se résoudre à l’achèvement de la peinture.

« j’espère que ma peinture tiendra sans craquelures. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l’an 2000 avec des ailes de papillon ».

Par sa fantaisie et le magnétisme de sa sensibilité, par sa variété chromatique, la peinture de Pierre Bonnard est exceptionnelle dans l’Art d’aujourd’hui.