Guess Art

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

Le tribut de saint Pierre – Masaccio – 1424-28

Masaccio (1401-1428)

Le Tribut de Saint Pierre

1427

Fresque

Dim 247 x 597 cm

Conservée in-situ dans la chapelle Brancacci

Église Santa Maria del Carmine à Florence

La chapelle Brancacci (1425-26 puis 1480)

Elle se situe à l’extrémité du transept droit de l’église Santa Maria del Carmine à Florence. Elle a été fondée en 1386 par le drapier Piero di Piuvichese Brancacci pour honorer l’apôtre Pierre, son saint patron.

La chapelle a deux registres présentant des scènes religieuses de la vie du Christ et des apôtres avec la mise en valeur de Pierre.

Dans la chapelle l’architecture est feinte, c’est une quadratura.

La fresque

La commande des fresques est confiée à deux maîtres : Masolino et Masaccio qui doivent leur surnom à leurs styles très distincts : brutal pour Masaccio, doux pour Masolino.

L’épisode illustre l’arrivée de jésus entouré de ses apôtres dans Capharnaüm, comme le rapporte l’évangile de Matthieu.

Masaccio représente trois moments différents dans la même scène.

-La demande du collecteur d’impôts avec la réponse de Jésus qui ordonne à Pierre d’extraire de la gueule d’un poisson le tribut(deux pièces d’argent), est représentée au de centre la peinture.

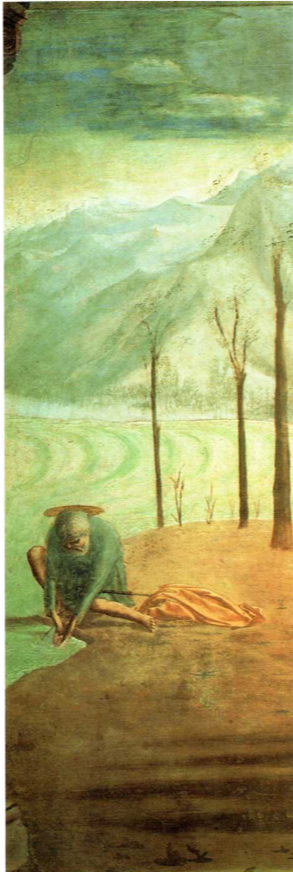

-À gauche du tableau, on voit Pierre attrapant le poisson dans la mer de Galilée,

-À droite du tableau, Pierre remet les pièces prisent dans la gueule du poisson au collecteur.

Composition

C’est une composition simple :

Le cadre est un rectangle net.

Jésus est au centre de la composition, entouré par les apôtres.

L’attroupement des apôtres, leurs physionomies, les superbes drapés de leurs tuniques et de leurs manteaux enveloppant le dos et retenus à l’épaule gauche -à la mode grecque, font référence aux compositions du peintre siennois Duccio (XIIIe).

Les figures sont disposées selon des lignes horizontales mais l’ensemble du groupe est circulaire.

À droite du tableau un édifice -occupant toute la hauteur du tableau et 1/3 de sa surface, marque l’entrée de l’enceinte de la ville. On aperçoit l’amorce d’un pont.

À gauche du tableau – bornés par un balustre, le rivage et la mer de Galilée qui glisse jusqu’à l’arrière-plan où se dressent des montagnes sommairement représentées.

Pierre est accroupi au bord du rivage – la jambe droite repliée et la gauche tendue sur laquelle est posée la canne à pêche. Pierre se sert de ses deux mains pour ouvrir la gueule du poisson qu’il a capturé.

On observe la transparence de l’eau et la propagation des ronds dans l’eau vers la rive.

Les rochers occupent tout le second plan et viennent buter à droite du tableau sur l’élément d’architecture.

Au-delà, la ligne d’horizon est soulignée par une bande de ciel nuageux qui ferme la composition.

Le paysage est vraisemblable, il y a une continuité entre les plans.

La perspective est géométrique : quelques arbres, ébauchés sur les montagnes, disparaissent à mesure que le regard s’éloigne vers le fond de la peinture. Un château, avec une tour décentrée est esquissé à flanc de colline, à mi-hauteur.

Il y a une gradation des couleurs qui s’estompent à l’arrière-plan : Le paysage montagneux passe des couleurs vert- foncé à l’avant-plan à la neige en arrière-plan.

Les auréoles délimitent pour chaque figure son espace propre.

Le point de fuite de l’édifice situé sur la tête de Jésus rehausse l’importance du personnage principal tout en unifiant l’espace pictural.

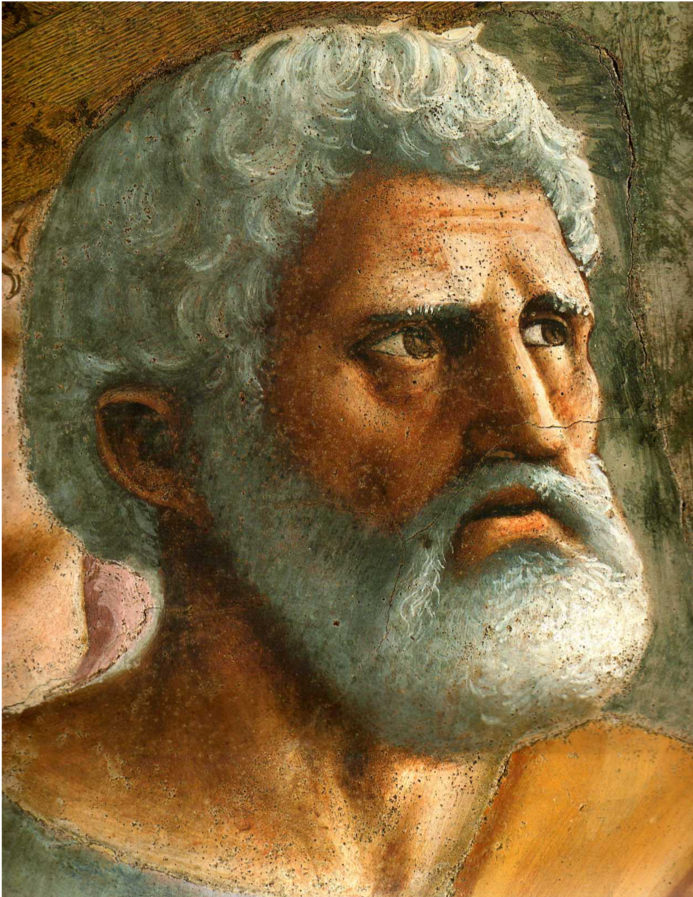

Le traitement des figures est remarquable dans cette représentation : les apôtres et Jésus sont très présents, les hommes se sont campés stables sur leurs pieds, leurs statures, enroulées dans des grands manteaux de couleurs vives, sont imposantes. Leurs visages sont figés dans une expression où le regard a une intensité tellement expressive… traduisant leur prise de conscience qu’une chose extraordinaire se passe : Pierre sort des pièces d’argent de la gueule du poisson.

Toute la peinture est dans la lumière.

Masaccio donne vie aux visages en les modelant d’ombre et de lumière.

Le chatoiement des couleurs des étoffes verte, rouge, jaune et rose dynamise la peinture.

La lumière structure les volumes et façonne les ombres qui donnent corps aux drapés.

Analyse

Masaccio : sa conception du langage architectural, de l’espace et de la perspective.

Pour Masaccio « la composition est cette manière de peindre par laquelle les parties des choses vues sont disposées ensemble en peinture. La plus grande œuvre d’un peintre n’est pas le colossal, mais l’histoire. La conception de l’histoire mérite plus d’éloges que celle du colossal ».

Masaccio a un souci de cohérence et de clarté.

Il simplifie la composition, unifie l’espace en construisant la vue d’une ville (l’évocation de l’espace urbain), puis en arrière-plan, les montagnes.

Masaccio peint une vaste scène de théâtre.

Si l’œuvre de Masolino est étroitement liée à la peinture élégante en vogue dans toute l’Europe, Masaccio s’inspire davantage des statues antiques et des œuvres de ses contemporains, telles celles de Donatello. Il puise dans ses sculptures la construction de la lumière et des ombres susceptibles de donner vie à ses scènes.

Ses personnages au corps musclé sont non seulement nouveaux, à Florence, mais ils semblent s’agiter, créer de l’espace autour d’eux, exprimer des émotions intenses. Par la gestuelle et les regards, Masaccio crée un sentiment de connivence et de confrontation d’une grande intensité psychologique.

La force et la rigueur de sa construction spatiale s’allient à la solidité des figures dont la plasticité renvoie aux préoccupations de Giotto.

Masaccio dans la ligne de la Renaissance toscane, s’inspire des édifices de Florence et ses alentours pour ses représentations de l’espace.

L’œuvre de Masaccio est révolutionnaire dans sa conception du paysage : des cadres naturalistes de montagnes, de forêts qui s’éloignent, comme flottant dans l’atmosphère.

Masaccio peint dans Le Tribut de Saint Pierre, un des premiers paysages convaincants de la peinture Florentine.

La taille des personnages est mise à l’échelle. Il applique les règles de la perspective géométrique insufflées par son ami Brunelleschi.

C’est l’invention par Brunelleschi de la perspective géométrique qui fournit à Masaccio le cadre conceptuel et les moyens techniques de la révolution de la Renaissance.

Cette perspective permet de créer avec une précision scientifique une illusion tridimensionnelle définie par la position théorique du spectateur dans l’espace réel.

Masaccio a un souci de vérité dans la représentation d’une réalité :

Dans la scène du Tribut de Saint Pierre l’architecture est d’un grand dépouillement formel. Les crochets pour les volets aux embrasures des fenêtres témoignent du soin que Masaccio apporte aux détails.

Le peintre fait preuve d’un naturalisme attentif dans la représentation des drapés, des gestes, des visages, des chevelures.

La nature conceptualise l’histoire et l’espace narratif accompagne l’histoire.

À l’époque de la commande de la chapelle Brancacci, l’œuvre de Masaccio n’est pas considérée comme supérieure à celle de Masolino. Les deux maîtres collaborent en harmonie, leurs mécènes ne voyant aucun désavantage à leur différences stylistiques.

Dans leurs compositions Masaccio et Masolino utilisent la même technique de perspective. S’ils ont chacun leur façon de situer leur récit dans un cadre naturel, aucune n’est jugée meilleure.

Conclusion

À bien des égards, Masaccio est un Giotto du XVe, véritable pionnier dans l’art de représenter le monde réel sur la surface plane d’un mur, avec des récits d’une profondeur psychologique et d’une complexité jusqu’alors inédites en peinture.

Ces qualités sont manifestes sur les fresques qu’il exécute avec son contemporain Masolino dans la chapelle Brancacci de l’église Santa Maria del Carmine à Florence.

En 1435, après l’exil de la famille Brancacci dû à son opposition aux Médicis qui règnent sur Florence, la chapelle reste inachevée.

Il faut attendre le début des années 1480 pour que Filippino Lippi exécute les dernières scènes.

Avec les fresques de cette chapelle Masaccio exprime les proportions, la perspective et le langage formel avec l’assurance de l’originalité.

Au fil du temps les fresques de Masaccio gagnent en influence : Michel-Ange esquisse les silhouettes et étudie le traitement du clair-obscur dans la construction des volumes et de l’espace.

La chapelle Brancacci est une académie picturale vivante faisant de Masaccio, une pierre angulaire de la Renaissance.