admin

les flans au lait, la gourmandise des flamands

le musicien

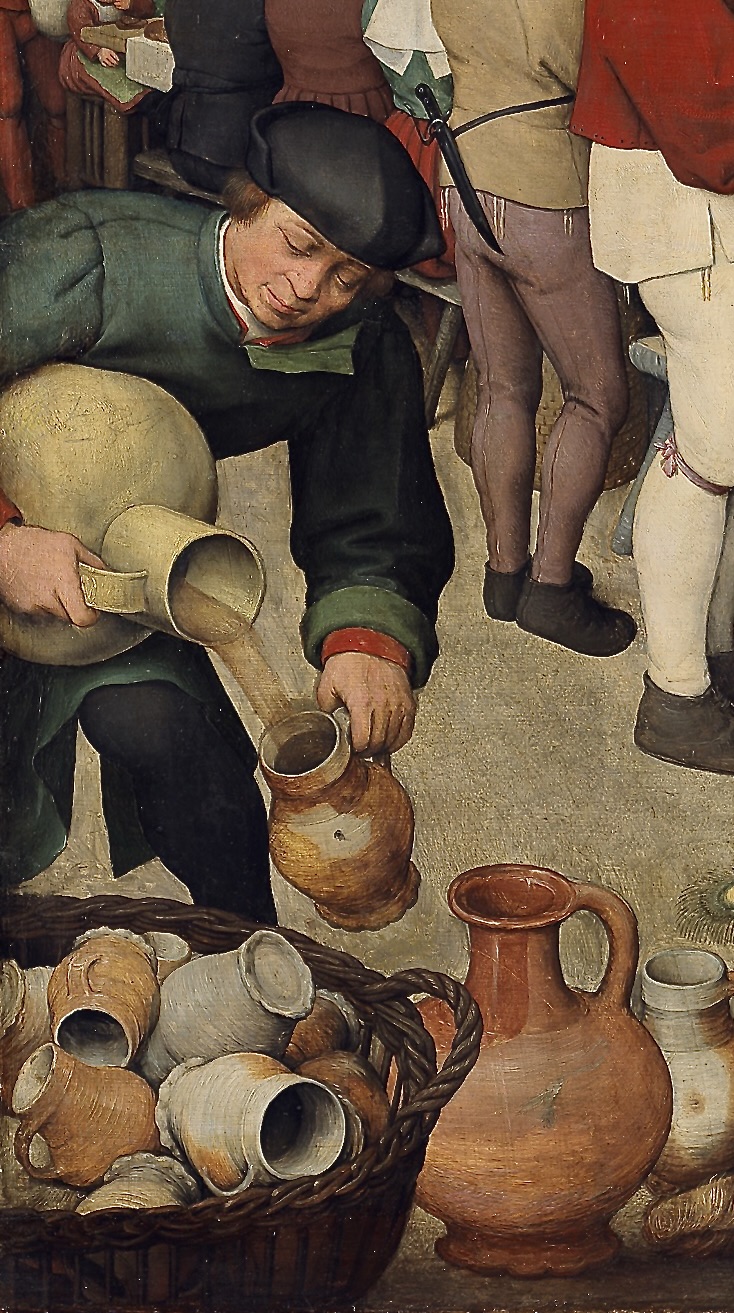

le sommelier

petit gourmand

La chasse de Saint Ursule – 1489 – Hans Memling

Conservée à Bruges au musée Memling

Le retable des deux saints Jean – 1479 – Hans Memling

La Vierge est encadrée par Saint jean-Baptiste et Saint Jean l’Evangéliste

Conservé en Autriche, au musée d’histoire de l’Art de Vienne

Le retable du jugement dernier – 1470 – Hans Memling

Conservé en Pologne, au musée national de Gdansk

La passion du Christ -1476 – Hans Memling

Conservé à Turin, gallerie Sabauda

Vierge à l’ Enfant – 1467 – Hans Memling

Conservé au musée des Beaux-Arts de Bruxelles