Mosaïque de la pêche miraculeuse

Le regard sur la trace de la lumière suit le désir du peintre, jusqu’à l’âme du tableau

Chaque semaine je propose un tableau :

Les quatre premiers jours de la semaine je poste des détails du tableau, le vendredi le tableau et le samedi un commentaire sur le tableau.

Le dimanche je poste un ou plusieurs tableaux en rapport avec le tableau de la semaine.

Le concept : trouver le tableau le plus tôt possible dans la semaine.

Si vous trouvez le tableau dès le lundi, vous êtes très fort.

Bravo !

Pour ceux qui cherchent, je donne un indice, en milieu de semaine, sur mes comptes Instagram et Facebook qui portent le même nom que le blog : lumieresdesetoiles

Attention : au pluriel et sans accent...

Bon voyage dans les lumières des étoiles !

Each week there will be a painting that is revealed detail-by-detail :

The first four days of the week, I'll be posting fine details of the painting which will ultimately be revealed on Friday;

On Saturday, I'll be posting a commentary on the work of the week.

Finally, on Sunday, I'll be posting a couple of related works to frame the context, history, or style of the painting of the week.

The challenge: to identify the painting in the shortest time possible.

If you've met the challenge by Monday, you are indeed quite the connoisseur!

Bravo !

For those interested in the challenge, I give an additional hit in the middle of the week on my Facebook and Instagram accounts, which go by the same name as the blog: lumieresdesetoiles.

Mosaïque de la pêche miraculeuse

Mosaïque de l’impératrice Theodora – 548

L’empereur Justinien -IVe

détail du visage du Christ

La mosaïque est sur une absidiole.

Conservé à Rome dans l’église paléochrétienne de Sainte Constance

La mosaïque représente Marie et jésus entourés de jean II Comnène et de l’impératrice Iréne

Le Christ entouré de l’empereur Constantin et de l’impératrice Zoé

Mosaïque de Saints

Sur le site de sainte Sophie de Constantinople se trouvait une église commandée par l’empereur Constantin en 325. Elle fut probablement érigée sur les ruines d’un ancien temple d’Apollon. c’es t l’empereur Constance II qui consacra ce premier édifice en 360. L’édifice fut incendié en 404. Elle fut reconstruite et consacrée en 415 par l’empereur Théodose II.

Nouvelles émeutes, nouveau sort funeste, en 532, Justinien entreprend de refonder l’édifice, plus grand et plus majestueux que les précédents. L’empereur l’inaugure en 537 avec faste et solennité.

Les décors intérieurs, particulièrement les mosaïques ne furent achevées que sous le règne de l’empereur Justin II (565-578).

Sainte Sophie est le monument le plus important de l’architecture byzantine.

Sa décoration intérieure de marbre, ses mosaïques à fond d’or couvrant autrefois toutes les voûtes et coupoles (aujourd’hui en grande partie couvertes sous les enduits ou disparues), ses colonnes monumentales en divers roches précieuses, son plan complexe et orignal, sa couverture en coupole et demi-couples, qui semble suspendue dans les airs, ses nombreux étages de fenêtres et surtout l’immensité du volume intérieur, font sa valeur technique et artistique.

Justinien a lui même supervisé l’achèvement de la basilique qui devait rester la plus grande église du monde jusqu’à l’achèvement de la cathédrale Notre-dame du Siège de Séville consacrée en 1507.

Mosaïque byzantine à Ravenne

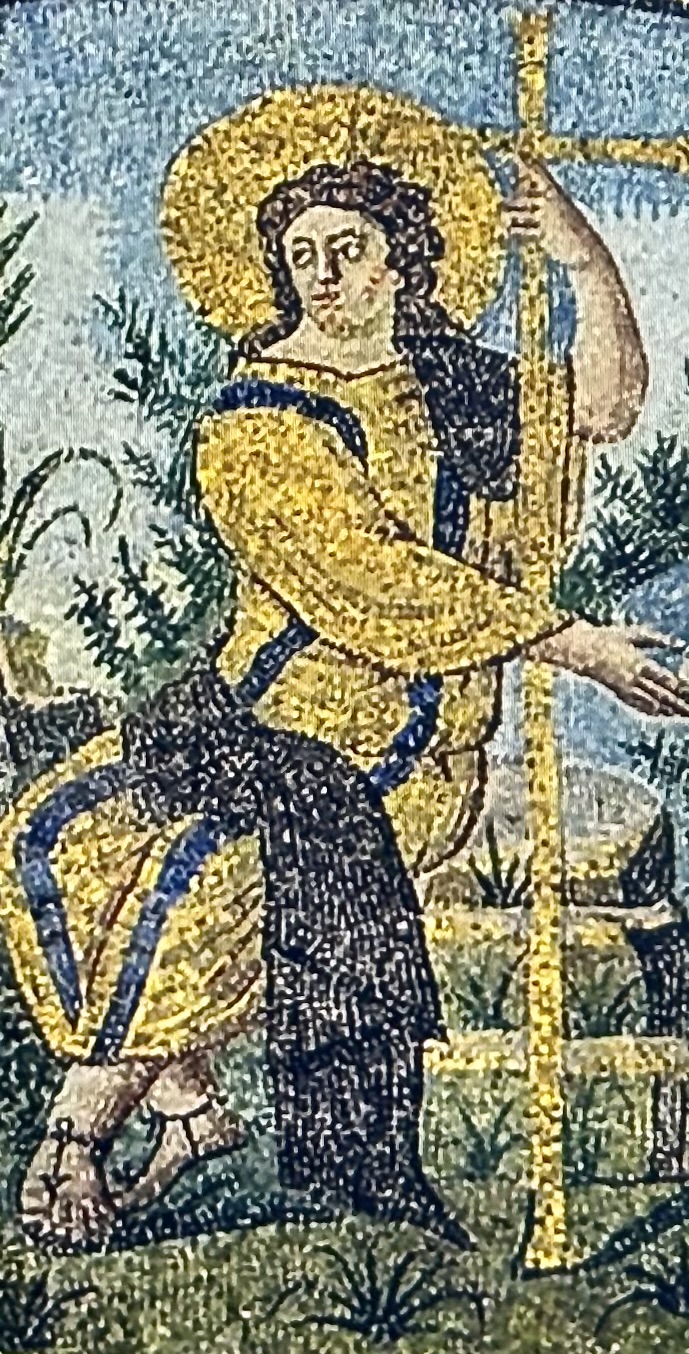

Mosaïque du bon Pasteur

Vers 425-430

Tesselles

Dim: L : env. 300 cm

Conservée in situ dans la cité italienne de Ravenne, église Sainte-Croix

La mosaïque

Les voûtes de ce petit édifice en croix, l’église Sainte-Croix, sont recouvertes de mosaïques disposées sur un fond bleu.

Le motif central au croisement des deux ailes est fait d’une croix dorée se détachant sur un ciel étoilé.

Les parties supérieures de la petite chapelle cruciforme, connue sous le nom de Mosaïque du bon Pasteur est située au-dessus du portail.

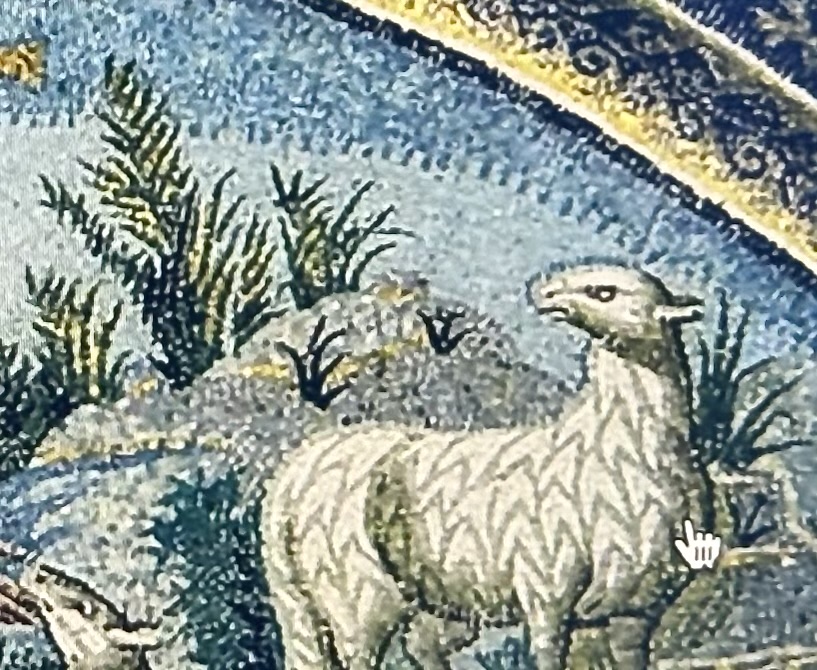

Le Christ est assis en contropposto et caresse un agneau, appuyé dans un geste souverain sur sa crosse, les pieds élégamment croisés.

Le Christ a une figure juvénile et imberbe et porte des longs cheveux qui recouvrent son épaule gauche.

Il est entouré d’agneaux, sa main droite caresse l’un d’eux, et de bosquets.

Le paysage évoque le paradis.

Cette mosaïque a des qualités plastiques et des tons éclatants.

L’or est employé pour l’auréole et la parure des vêtements du Christ.

Les tesselles d’or et de pâte de verre qui composent la mosaïque ne sont pas posées de manière plane, ce qui crée de multiples reflets donnant une intensité particulière à la composition.

Les tesselles d’or sont des feuilles d’or enfermées entre deux couches de verre.

Ravenne : premières mosaïques byzantines

Très utilisée pendant l’Antiquité romaine, la mosaïque reste en usage tout au long du Moyen-Âge, en particulier chez les byzantins, continuateurs des grecs et des romains et tout au long de la Renaissance.

La cité de Ravenne compte aujourd’hui encore d’étonnantes mosaïques datant du début du christianisme. Elles témoignent de l’extraordinaire richesse de la décoration architecturale mise au service par les gouverneurs séculiers, les autorités religieuses, mais aussi par des particuliers. Cette décoration architecturale révèle à la fois l’idéologie de la doctrine religieuse et un mécénat laïc particulièrement actif.

Les plus belles mosaïques de Ravenne furent réalisées entre le début du Ve et la moitié du siècle suivant, période correspondant à l’antiquité tardive ou au début de l’ère chrétienne, et qui s’achève avec la mort de l’empereur Justinien en 565.

Les œuvres les plus anciennes, comme celle du mausolée de Galla Placidia conservent un style classicisant et quelque peu naturaliste en présentant des personnages ancrés dans un espace tridimensionnel ; par contraste, les mosaïques du VIe sont plus symboliques et utilisent souvent des fonds unis sur lesquels les sujets sont représentés de façon stylisée et frontale.

Lors du 1er siècle, Ravenne, située à proximité du port militaire de Classe -un port majeur pour les romains- finit par devenir la capitale de l’empire d’Occident. Le roi ostrogoth Théodoric (règne : 489-526) s’empara de la ville, qui fut ensuite reconquise par Justinien 1er, pour devenir au VIIIe une ville sans histoire et relativement isolée, victime au cours de ce même siècle d’un pillage orchestré par Charlemagne. Bien qu’elle connut une époque de gloire, les revers de fortune de Ravenne la transformèrent en une simple bourgade de province. Mais ce développement avorté lui permit de préserver ses extraordinaires bâtiments du début de l’ère chrétienne.

Honorius, empereur de l’empire d’Occident de 395 à 423, déplaça la capitale de Milan à Ravenne en 402. Sa demi-sœur, Galla Placidia, laissa son empreinte sur la ville grâce à une église majestueuse dédiée à saint jean l’évangéliste et une chapelle cruciforme, petite mais superbement décorée, l’église Sainte-Croix.

Dans les années 425 à 437, le cardinal Ursinus bâtit un baptistère, ultérieurement décoré par le cardinal Néon et qui fut utilisé par les chrétiens orthodoxes.

Un autre baptistère fut érigé sous Théodoric, qui avait grandi à Constantinople en tant qu’otage puis fut envoyé à Ravenne pour administrer la ville en 493.

Théodoric était un arien, il pratiquait une forme de christianisme prônée au IIIe par le cardinal d’Alexandrie Arius.

L’arianisme diffère de l’orthodoxie en ce qu’il nie l’existence du Christ et croit que le fils de Dieu fut crée à partir de rien et que, par conséquent, il n’est pas composé de la même essence que son Père.

Cette dissension religieuse fut le motif qui poussa Justinien à prendre Ravenne en 540 et, pendant son règne, certains des bâtiments dont la construction avait démarré sous Théodoric tels que les basiliques Saint-Vital, Saint-Appolinaire-le Neuf et probablement aussi Saint-Appolinaire in Classe, furent achevés.

L’art byzantin n’a jamais représenté ni les nuages orageux ni le crépuscule, parce que ce ne sont que des effets quotidiens, éphémères et instantanés. Il sont complètement ignorés dans cette mosaïque qui tend à exprimer l’éternité inchangeable.

L’atmosphère, stérile et calme, contribue à l’impression d’irréalité, accentuée par le fond d’azur.

Celui-ci n’est qu’une froide projection de l’air sur laquelle même l’application de quelques astres géométrisés ne fait que souligner le caractère surnaturel du monde de l’au-delà.

L’épuration du fond d’azur de tous les éléments réalistes ainsi que l’unification graduelle de la couleur firent naître une surface monochrome azurée qui, quoique dérivant des traits réalistes de l’atmosphère, n’était plus la représentation de la profondeur bleuâtre de l’air, mais devenait son symbole.

Tous les éléments réalistes de l’atmosphère et du sol, transformés par les siècles, perdirent leurs traits animés pour n’être remplacés que par trois surfaces symboles, le fond d’or, le fond bleu et le fond vert.

Le caractère réaliste de l’ambiance, propre à la peinture antique et conservé encore dans la peinture paléochréitienne, était modifié par amour de l’irréalité et de la monumentalité majestueuse qui caractérise la peinture byzantine.

La mosaïque murale doit beaucoup à la statuaire et c’est ce caractère de magnificence qui l’a fit adoptée pour décorer les basiliques chrétiennes.

On retrouve les fonds bleus qu’en Italie.

La plus ancienne mosaïque chrétienne à fond d’azur parvenue jusqu’à nous est celle de l’arc triomphal de Saint-Paul -hors-les Murs. Cette œuvre date du pape saint Léon, qui fit construire cet arc avec les subsides de Galla Placidia entre 440 et 450. La mosaïque représente la Vision apocalyptique.

Le christianisme a identifié Dieu avec la lumière sous l’apparence de Jésus Christ.

L’arrivée du Christ symbolisant la lumière éternelle est inépuisable.

Elle était déjà annoncée dans le livre du prophète Isaïe : « Désormais, ce n’est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour, ce n’est plus la lune avec sa clarté, qui sera pour toi la lumière de la nuit. C’est le seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours, c’est ton Dieu qui sera ta splendeur… »

Le Christ lui même dit « je suis la lumière du monde », « celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie ».

L’identification de la lumière à la vie, incarnée dans la personne de jésus Christ , s’étend dans le mode chrétien à la vie future, celle d’outre-tombe, où les bienheureux vivraient entourés de la lumière divine, inchangeable et inépuisable.

Le sens profondément symbolique de la lumière a ainsi déterminé sa fonction dans la peinture byzantine.

Étant la source du rayonnement lumineux, Jésus Christ lance des rais de lumière sur les formes et les personnages environnants, en soulignant aussi, de cette manière, sa position primordiale dans la composition.

La scène est organisée pour attirer l’attention des regardeurs sur la partie la plus importante de la composition, celle où se trouve le Christ.

La complexité de la lumière éclairant l’espace dans la sphère de la peinture byzantine n’a qu’un rôle, celui d’organiser l’espace.

Le mausolée de Galla Placidia se trouve dans l’église Sainte-croix qui est un des plus ancien monument de Ravenne.

Ce fut en 423 que Galla Placidia, sœur d’Honorius, après avoir fait reconnaitre son jeune fils Valentinien III comme empereur d’Occident, s’installa avec lui à Ravenne et gouverna l’Empire en son nom et c’est à son souvenir que ce rattache cette église dont les revêtements en mosaïque sont les chefs-d’œuvres de la technique aux fonds d’azur.

Cette magnifique et harmonieuse mosaïque située au-dessus du portail, se détache sur un fond d’azur. Le fond bleu sombre uniforme fait ressortir l’éclat des couleurs.

Le bon pasteur qui surmonte le portail est la figure symbolique de la royauté du Christ. Assis sur un banc de rocher au milieu d’une prairie émaillée de fleurs dans laquelle paissent ses brebis, il est vêtu d’une tunique brochée d’or. Appuyé d’une main sur une croix d’or, il caresse de l’autre une brebis avec une expression de calme et de majesté souveraine.

L’historien d’art, Charles Diehl (1859-1944) fait observer : « On ne peut assez dire, la richesse élégante de cette décoration, la rare science du coloris qui s’y manifeste, l’inspiration toute antique qui y éclate encore ».

À peine un demi-siècle après les constructions de Galla Placidia, les fonds d’or faisaient leur apparition à Ravenne dans les édifices élevés par Théodoric.

Au VIe les fonds d’azur paraissent complètement abandonnés. L’effet de richesse éclatante que produit l’or convenait mieux à la majesté impériale.,mais ne donne pas aux mosaïques la même note harmonieuse que les fonds d’azur.

C’est un art raffiné et délicat qui disparaît après plusieurs siècles d’histoire.

Conclusion

Cette église suffit à montrer que Ravenne fut au Ve un centre important d’ateliers de mosaïstes. En général, on fait venir cet art de Constantinople d’où arrivait Galla Placidia, mais on ne tient pas compte du fait que l’Italie possédait assez de trésors d’art hellénistique pour inspirer les artistes du Ve, sans qu’il soit besoin de conclure à une importation étrangère.

Surtout on néglige entièrement la tradition des fonds d’azur que l’on peut suivre en Italie depuis l’ère chrétienne d’une manière ininterrompue.

L’action des mosaïstes ravennates s’est d’ailleurs exercée au Ve en Italie, comme le montrent les rapprochements qu’on a pu faire entre les mosaïques de Galla Placidia et celles des chapelles de Saint-Jean de Latran et du baptistère de Naples.

Les fonds bleus survivent dans la peinture murale aussi bien dans l’art de Constantinople qu’en Italie, en France, en Espagne aux époques romane et gothique.

Les peinture de la chapelle de l’Arena à Padoue montrent la puissance et la suavité de l’effet que les fonds bleus peuvent produire quand ils sont employés par un peintre tel que Giotto.

Sources :

Article chez Persée, d’ Anka Stojakovic -1975 : Jesus Christ, source de la lumière dans la peinture byzantine

Article chez Persée de Louis Bréhier- 1945 : Les mosaïques murales à fond d’azur